『セロ弾きのゴーシュ』を読んだとき、思ったんです。

31歳でこんな世界観を描けるって、一体どんな人生送ってたの?

で、ちょっと宮沢賢治の生涯を調べてみました。そしたら出てきたのが、あの有名な『雨ニモマケズ』。死後に手帳から見つかった詩ですね。

普段は何気なく読んでたんですけど、改めて読み直すと――

え、これ結構むちゃくちゃじゃない?って混乱。

色々考えてみた結果はこうです。

- 『セロ弾きのゴーシュ』=理想の世界。

- 『雨ニモマケズ』=なれなかった現実。

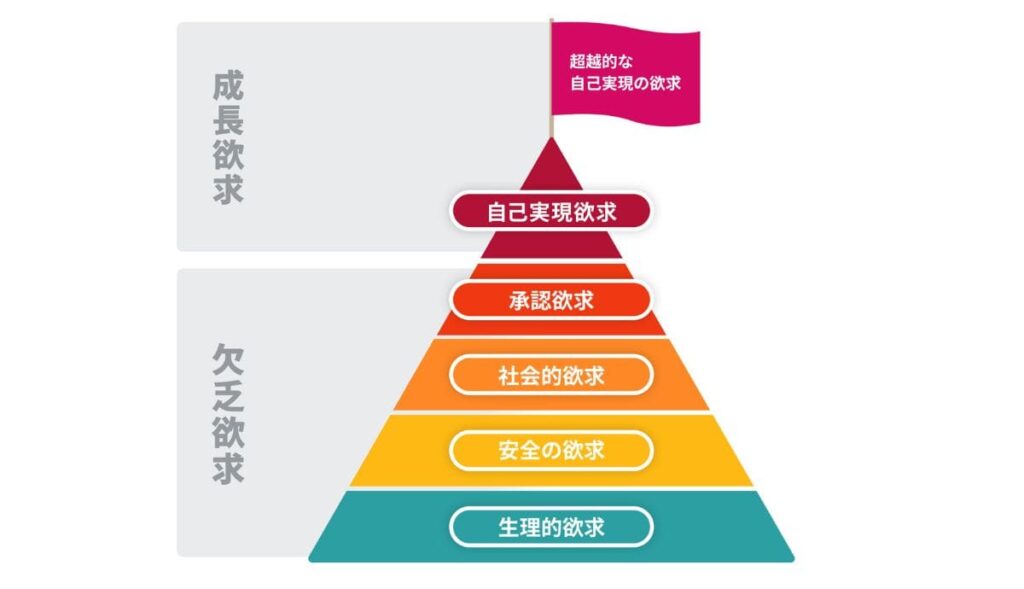

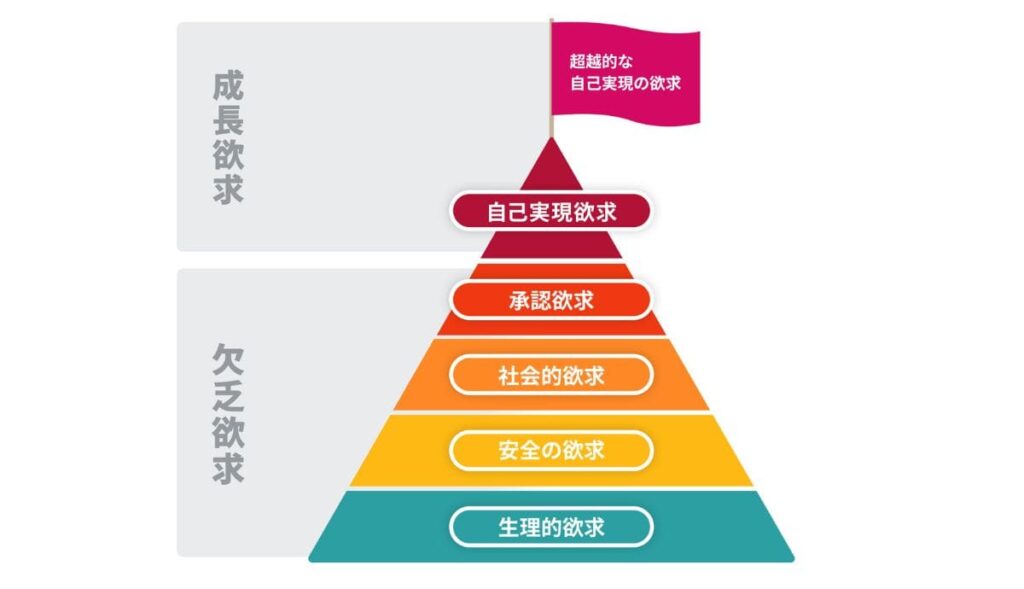

賢治は仏教をベースにしていた人だから、マズローの自己実現理論みたいに「人はこうやって成長する」って流れを、知識か体感かで理解していたんじゃないかなと思います。仏教とマズローってリンクする部分が多いので、「なるほどね」と。

でも、『雨ニモマケズ』には「こうなりたい、でもなれない」という葛藤がダダ漏れにも読める。要するに「悲願達成には至らなかった」という、正直な吐露のように感じたんです。

そこを、この記事にまとめてみたいと思います。

『セロ弾きのゴーシュ』に描かれた理想

pdf見つけたから置いときます↓

宮沢賢治の代表作のひとつ『セロ弾きのゴーシュ』は、ただの童話ではないと思っています。

物語に登場するゴーシュは、不器用で楽団からも認められない落ちこぼれの芸術家。しかし、夜ごと訪れる動物たち(=ゴーシュ自身の未熟さや欠点の投影)との関わりを通じて、彼は次第に成長していく。

そうした自分の内面と向き合いながら、音楽家として腕を磨いていく姿は、まさに「人間が成長していく仕組み」を示していると思う。

そしてクライマックスでは、「人のために弾ける自分」に到達。これは自己実現の入り口に立った姿であり、同時に賢治自身が切望しながらも現実には叶えられなかった姿でもあるのかなと。

宮沢賢治がこの作品を書いたのは31歳、改革に挫折し、孤独と病に悩んでいた時期と重なるんですよね。

「認められない芸術家が、最後に人々に認められる」という構図が、彼自身の願望と重なる。

つまり『セロ弾きのゴーシュ』とは、実現できなかった「理想の自己実現」を文学という形で描き出した物語とも見れる。

『雨ニモマケズ』に刻まれた失望

『雨ニモマケズ』は、賢治が病床に伏しながら書き残した手帳の一節。理想を詠んだ詩として広く知られていますよね。

けれどその結末は「サウイフモノニ/ワタシハナリタイ」で閉じられている。つまり「なれた」ではなく「なりたい」。

ここに、未達成のまま終わった切実な告白が刻まれている。

賢治は、雨や風、雪や暑さにも負けない強さを求めつつ、私利私欲を捨て、ただ他者を助ける無私の生き方を理想としてた。

だけど現実には、農民改革は失敗、農業経済の構造に歯が立たず、自分自身の生活も守れないまま病に倒れていきます。

「無私」を掲げながら、自分も他人も救うことができなかった、その矛盾が、『雨ニモマケズ』の影に漂ってる。

この詩は理想の宣言であると同時に、他者貢献を本当の意味で理解できず、報われなさだけが残った現実への吐露とも読める。

賢治の改革とその限界

- 農民指導の失敗

- 批判の欠如

① 農民指導の失敗

宮沢賢治は、理想を文学だけでなく現実の改革にも生かそうとしていて、1926年、彼は花巻農学校を退職し、『羅須地人協会』を設立して農民と共に学ぶ活動を始めます。とにかく真面目。そこでは農業技術の指導や芸術活動(音楽)を通じて、農村を豊かにしようと試みる。

しかし、この取り組みはわずか2年で終焉。

収量を増やせば農民は救えるはずだ!

と信じていたけれど、実際には地主制や借金の構造が農民を縛りつけていて、いくら米の収穫が増えても、小作料や借金返済で手元には何も残らない。

むしろ「豊作になれば米価が下がり、ますます貧しくなる」という「豊作貧乏」の現実に直面することになる。

賢治は農業の科学的理論には詳しかったものの、この経済構造を十分に理解していなかった。その結果、彼の改革は現実の農民を救うことはできず、理想と現実の溝だけが浮き彫りに。

② 批判の欠如

宮沢賢治は、裕福な質屋兼呉服屋の家に生まれている。しかし彼はその商いを強く嫌い、「商売は人を救わない」と考えて家業を拒絶してるんですよね。

なんで?救われている人いるじゃん?じゃないと、商い成立しないから。

質屋や呉服屋という商売が成立していたのは、人々の生活に確かな需要があったからですよね?

そこには、経済の循環が成り立っていたわけで。

賢治はその現実を冷静に見ようとはせず、感情的に否定する姿勢に終始しているから、構造自体を読むことがスッポリ抜けていたのかな?とも思える。

結果として、彼の目は「構造」ではなく「理想」に向かい続けている。

「こうすれば人は救われる」という願いは純粋だけれど、経済や社会の仕組みを踏まえなかったのと、実際に農民への寄り沿い方に無理があったのかな?だから改革は、実効性を欠き、成果を生まないまま挫折に終わった。

だって、食べ物に困っているときに、

音楽だ!皆で音楽を奏でよう!

現実見ろよ!

こうなる可能性は十分でしょ。

セロ弾きのゴーシュを改めて考える

三毛猫=実家・家業

→ 無理やり演奏を要求する傲慢さ

家(商い)に縛られ、利用される自分の姿が映っている。

賢治が実家を嫌いながらも、切っても切れない存在。

かっこう=農民(あるいは農業そのもの)

→ 「もっと早く、もっと正確に」と演奏を要求する。

賢治が農民に「収量を増やせばいい」と真剣に説いた姿が重なる。

でも、かっこうと意見の合わないこと。ゴーシュを苦しめる。そして逃げられる。

わたしが説明したかっこうの気持ちの想像、

『中途半端で終わらせる者に助けなど借りない!という強さとも見えたし、何がなんでも自分の力だけで脱出してやる!という強さにも映ったんですよね。あとは、正確に弾くことだけを追求しているゴーシュへのダメだしとも取れるかもしれない。』。

やっぱり、構造が見えてたら、途中経過の思いや考え方というのは、変わらないんじゃないか?と思う。だって、『セロ弾きのゴーシュ』の記事書いてたとき、宮沢賢治の背景なんて私知らないから。

かっこうの発言を農民の気持ちに置き換えたら、

誰がお前の力なんて借りるか!自分たちだけでやってやる!正論ばっかりつきつけやがって!こっちは今日食べる米がないんだよ!!!

こんなやり取りかな?とも想像できた。あとは、お米の作り方を習っていて、衝突とかね。農民は血眼になって働いている!と主張、賢治は科学的理論を主張する。

農民=生きる、食べる(マズロー理論でいう1番目、生理的欲求、2番目、安全欲求が満たされていない)

賢治=収量を増やすために豊かになるために科学的理論を主張し、音楽での楽しみ方を訴える(マズロー理論でいう3番目、社会的欲求、4番目、承認欲求が見える)

そら、喧嘩になるよ。無理がある。

別に怒ったわけじゃなかった…ただ、米の収量を増やせば、皆が助かると思ったんだ。

ここで、米の収量を増やせば、皆が助かるという思いには気づいていたのかもしれないけれど、そうすることで、皆から自分が認められたい。そこへの気持ちの気づきが欠けていたのでは?と想像もできる。まぁ、仲間が欲しかったんじゃないのかな。よくある構造でもある。

けど、大体、こういう構造はうまくいかないんだよね。宗教でもそうだけど、「仲間が欲しい」これが先にあると、普及事態失敗するよ。ゴールがズレてる。行動がおかしくなるんだよね。ここに気づくのが、どうも難しいみたいだね。仏教の「無私」からもズレてくるでしょ。これが悪いと思うと苦しくなる。悪くはないんだよね、伝え方を間違うと、誤解を生む。伝えるにも、自身の感情を理解してないと、伝えられない。「ごんぎつね」と同じに思えてきたよ。

そして、それが1番の願い。副次的に「皆が助かる」があったのでは?じゃないと、反発なんて、そうそう起きないんじゃないかなぁ…と思ったんだよね。それか、順番が途中で入れ替わってしまった。ゴールが違うだろう。「自分が正しいことをやっている」という強い気持ちが前に出すぎて、農民からは「押しつけ」と受け取られた。だから「正論ばかりつきつけやがって!」という反発になったのかもしれない。

ここも分岐が多いけどね。反発から、そうなっていった可能性もある。要するに「欲」を掻き立てられた。というか、投影を見せられて、目的が途中からおかしくなった可能性もある。そんなもんだよ。だから私は、経過思考型の思考を取り入れている。自覚的でいないと、気が付いたらGPS不在の樹海の森だから。どこ歩いてるかくらいわかっとかないと。

自身の行動の所在地が、おかしかったんだと思う。ロジックのズレ方がえげつなくなるのは当然だ。思考と行動に乖離があると、その乖離は違和感となって人に映りだす。それは反発になっていくんだよね。

そしてその違和感を大体は説明ができないから、怒りとかになって外に出るんだよ。一応言っとくけど、わたしはできるけどね。なぜそうなっているかというとー…ってやつだよ。

これが人間関係の縮図でもある。だから、自身の欲望や感情を理解するのは、基本中の基本だと思ってる。そこを包み隠して生きたところで、人生上手に歩けるわけがない。理解してから自己に向き合って分岐していくのに、わからないなんて、樹海だよ。それは1+1=2だ。とはいえ、私はおかしいから。おかしくても、これが難しいのは分かってるよ。

わたしがそこに存在していたら…

何のための活動だ?本当のゴールはどこだ?収量を上げる、音楽を楽しんで豊かさを…の先にあるゴールだ。収量を上げること、音楽を楽しむことのあなたのゴールは仲間獲得、他者貢献ではなく他者承認でないのか?そこが悪いとは言わない、結果、他者貢献になるからね。けど、気づいてないと、行動がズレるんだよ。自覚的であれば、いいのよ。どっちなの!?

突きつけていたかもしれない。

承認欲求に自覚的であれば、農民から反発が起きたときに、意識転換ができるようになる。そこに気づきがないと、自分が自分に支配されるんだよね。だから、相手を支配しようとする。分岐がすごいけど、仮にこれをわたしが突きつけたとしても1回まで。ここで二―バーの祈りになる。大体、気づかないから、ずっと揉める図だ。

あ、言っときますけど、ぜーんぶ持論ですよ。そんな風に、わたしの目には映ってしまった図だから。他の視点もあるかもしれない。

タヌキ=音楽活動

→ のんきにリズムを取って遊ぶ存在。

音楽活動で芸術を楽しむゴーシュ。

ねずみ=弱さ・痛みに向き合う自分、あるいは本当に助けたい存在

→ 子どもの病気を前に、初めて「人のために演奏できる」自分に変わる。

自己実現の入り口=農業を通じて「他者のために動ける自分」に到達する瞬間。ここは理想であり、想像かな?

1928年(32歳)頃に、農村経済の現実(地主制・借金・豊作貧乏など)に直面し、協会活動は行き詰まる。健康悪化もあり、実質的に活動は終了。

かっこうに謝罪しているところを見ると、農民改革の挫折を経験して見えたものがあったのかもしれない。

本当に欲しかったのは「皆が助かること」以上に「自分が認められること」。だからこそ、『ゴーシュ』の最後は「ひとりで舞台に立ち、承認される」という幻想で終わってしまったのではないか、とも読める。あとは、仲間を欲している自分に気づきがないとも読める。分からないけど。だって、皆で演奏のアンコール描写が無い。なぜ自分だけ引っ張り出されたんだ?

自身家の稼業の存在、なぜあの稼業が存在しているのか?そこを問えていたら良かったんじゃないのかな。

正しいことを正しいとするのは簡単。その正しさは誰の正しさなのか?そこの深度が浅かったと考察する。ごめんだけど。

結局こんな感じ?

家業もさ「理解はできる、なぜ需要があるかも分かる。だけど、自分は沿えない。」これくらいまで来れたら良かったのかも。

もっと俯瞰的に見てみると、その後お米の品種改良で、彼の住む地域の収量は増えて行った。彼の活動は未完に終わったかもしれないけれど、その品種改良種を上手に育てる基盤には成りえただろうから、意味はある。だけど、直接的に地主制撤廃だとか、そういう面に寄与しているようではないみたいだし、彼の科学技術論がその後の農業に影響を及ぼしているか?というとそうでもないようだ。

彼の書いた作品が意味を持っているのだとしたら、彼の活躍の場は農業ではなくて、本を書いて広める方だったのかな。そこだと、読みたい人だけが集まる。そうとも読める。じわりじわりと、広げられる。『セロ弾きのゴーシュ』の物語に一週間から十日と書いているところを見るに、急ぎ過ぎた可能性もあるしな。活躍の場所が、活躍の仕方が違ったのかもしれない。しかし、あの本が出来たのも、農業での経験が意味を持つ。通らないと書けない作品だ。

不思議だな。通らされた可能性もあるとも読める。仏教を心得ているのなら、言っていることに間違いはないんだよね。だから、没後にも関わらず、彼の作品が普及し始めるのも納得できる。体験談だとしても、原理原則を分かっているから、人の中で内容がスッと落ちるんだよね。

反発を生まないんだよ。作品は「ただ在る」だから。けど、賢治はそれができなかった。よく見聞きし分かり….がな。教えてどうするかは、相手の自由だ。

『セロ弾きのゴーシュ』が賢治の体験談だったとしたら、チェロを担当していて、実際あまり上手ではなかったようだから、そのままの葛藤を描いたものなのかもしれない。「三毛猫=実家・家業」ではなくて、そのまま、「三毛猫=他の音楽仲間」の可能性も十分高い。ただ、三毛猫フェーズで出会う人々というのは、家族であろうが音楽仲間であろうが、言われる内容に違いがないんだよね。逃げても追われる(出会う)のが人生だ。どういう見方をしても、三毛猫フェーズに違いはない。

理解ができないと叫んでも、理解できない、したくないような人々に出会う。だから、理解はできた、けれど沿わない!沿えない!交わらない!強要しない、コレがわたしだ!そういう、自分なりの知識を掴むしかない。じゃないと、自分の仲間に出会えない。というより「人の違った面を引き出せない」こうだ。そうしておくと、沿う者だけが残り、他は勝手に散る。ひとりになる可能性もあるから、覚悟は必要だけどね。けど、この覚悟が必要なんだ。これが正しいと言ってるわけじゃない。これが、自由になる一歩だとは思う。群れるにも違った覚悟は必要だ。どちらの覚悟も、賢治にはなかったのかもしれない。批判じゃない、想像での話なだけだ。

あの『セロ弾きのゴーシュ』を人生として捉えたとしても、音楽の上達と捉えたとしても、読み方に変わりは無い。不変だ。セロの欠点を補いながら上達する姿を、自身の欠点として読み解くのかどうか?結局は到達点は同じになる。だから単純に、努力すれば報われる系のお話だったとしても、努力も、方向を間違うと努力しても報われない。セロの欠点を補えなければ音楽は響かないし、自己の欠点(渇望)に気づけなければ、人に伝わらず、誤解や反発を生む。だから「努力+自己理解」が揃って初めて「報われる」に至る。

そういうことだろう。どの道、あれを「努力すれば報われる」「動物との共存(人の畑のトマトを勝手に取ってはいけません)」とかで教育してたとしたら、どうかと思うわ。と思っちゃうのが私だ。作品の核心がごっそり抜け落ちる。

- ゴーシュは「努力」したけれど、ただの根性練習ではない。

- 動物(=他者/自分の欠点)から突きつけられた「弱点」を直視することがポイント。

- だから「努力+自己理解」がセットになって、初めて成長につながる。

そういうことだろう。

理想論と非達成の記録

『セロ弾きのゴーシュ』は「こうありたい」という理想論。一方、『雨ニモマケズ』は「なれなかった」という失望の詩ともとれる。

宮沢賢治の「人を救いたい」という気持ちは本物だった。だけど、現実を見る力と経済構造への理解、あと、自己理解が欠けていた。

そのため改革は失敗し、残ったのは文学としての祈りと矛盾の記録にすぎない。

『ゴーシュ』は、仕組みを理解した賢治の「成長の正解例」として描かれている。

だけど最後に、仲間と共にアンコールを迎えるわけでもなく、動物たちは消えてしまう。物語の構造を見れば、賢治は仏教からマズロー的な知見を得て「人間がどう歩むべきか」は見えていたのではないだろうか?と推測。

けれども、一週間から十日で成長を完結させるそのスピード感は、理想だからこそ美しい反面、現実にはかなりの無理がある。

わたしは、富士山の頂上まで全力疾走するのと同じって言ったけどね。

農民みんなを救いたい….

と願ったんだけど、うまくいかなかった。宗教を広める目的だろう!とか、批判もあった。

だからこそ物語では「仲間と共に成功する姿」を描けず、「ひとりで舞台に立ち、承認される」幻想だけを書き残した。

そこから考えると、彼の一連の活動や行動は本当に「他者のための行動」だったのか?という疑問すら湧いてくる。

現代なら、心理学や思想の著書が数多くあるし、整合性を調べることは容易でもある。当時の時代状況では、それは不可能に近い。

「本当の他者のための行動とは何か?」

「仏教のただ在るとは何ぞや?」

この問いの深度こそ、宮沢賢治が掴みきれなかったテーマなんじゃないかとも思う。

それが実家の稼業を嫌ったところに繋がる。あれも立派な他者貢献だ。考え方が、少し固執ぎみだったのかもしれない。

『雨ニモマケズ』を読むと、彼が北から南へ歩みを進める姿が描かれる。

私にはこう読める。

「丈夫でありたい。贅沢はいらない。ただ人と関わりたい。けれどうまくいかない。非難されても気にしない、人から褒められることを求めない、そんな強さを持ちたい。自分を認めたい。」

言ってることがね、むちゃくちゃに読めたのよ。

欲は無い(その割には、北から南まで横断…)

損得勘定は無い(自分が楽しければ、皆も楽しい、(その割には、北から南まで横断…))

日照り?日取り?ひとり?(どれだろう、流れを見るに日取りはないな)

誉められもせず….(その割には、北から南まで横断…)

…良く見聞きし分かり…の割に….北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろと言い…

分かってる?何を?

完全に境界線がおかしいのよ。わたし流で言えばよ?だって、人のことじゃない。

つまらないからやめろって、「つまらない」かどうかを決めるのは、相手だから。自身には「つまらない」に見えても、当人からしたら大事なことかもしれない。

けど、本当は、つまらないんだけどね。そこを理解できている、宮沢賢治と他者の差が浮き彫りになってる。

南に死にそうな人あれば 行って怖がらなくても良いと言い….

これは病に伏した彼自身が「死の恐怖」と真正面から向き合ったからこそ出てきた言葉ではないかと思う。普通は「大丈夫か?」とか、「大丈夫だ」でしょう。怖がらなくてもいいって、なかなか出ないから。

自身が病に伏せていたこともあって、そこの理解の深度は深かったんだと思う。

最初、干ばつとかの自然現象のことかなぁ…と読み進めたけど、やっぱりこっちかなぁ?というのが過ったから追加しとく。

日照りの時は涙を流し

寒さの夏はおろおろ歩き

みんなにデクノボーと呼ばれ

褒められもせず

苦にもされず

そういうものに

わたしはなりたい

賢治自身、農民からの反発や、周囲からの冷ややかな批判を受けていた。だから「自然の厳しさ」と「人の冷たさ」を重ねて表現したとも考えられる。特に『雨ニモマケズ』は病床での言葉だから、単なる自然現象以上の「人の厳しさ」を含んでいてもおかしくない。「寒さの冬」は、自然の厳しさに見せかけて、実は人からの無関心・孤独の比喩とも読むことができる。「日照りの夏」と並べると、まさに「攻撃される痛み」と「孤立する痛み」の両方を抱えていた賢治の姿が浮かぶ。

仏教の「ただ在る」そういう存在になりたい、そんな感じかな。「苦にもされず」は、悟りのように聞こえるけれど、実際には 「ただ在る」と「ただ無視される」の混同、「無私」と「無視」の勘違い、とも思えるしね。「ただ在る」を勘違いしていたんじゃないのか。「ただ在る」って、何とも思わないじゃないことじゃないと思うわ。感情や欲望を消すんじゃなく、存在の一部として抱えながら「そこにいる」ことだと解釈している。

デクノボーって呼ばれたら、

ただし、劇の主役だ。

って言い返したらいいし、農業改革も音楽活動も、わたしは認められたい!仲間が欲しい!でいい。ただ、それを自覚しながら、それだけのために活動したらただの阿呆。苦手だなぁと思われても、人は人だ。「デクノボー」と呼ばれても、反応してはいけない!という窮屈さが、自分も他人も窮屈にして行くんだよね。嫌なものは嫌だよ。

あまりにも理想が過ぎるわりに、到達できない状態を説いているとも見えるなぁ。けど、人間だもの。何のための感情だ。東洋的思想を大事にするのはいいけれど、個人個人思想は違うから。「ただ在る」と説きながら、他者の「ただ在る」を認めない構造だ。他者尊重が、欠乏している。

人のためだ!と大声で叫んだとしても、本来の行動が自分のための行動・言動ならば、人に伝わるのは「俺を認めてくれ」になる。それを隠すから「理想」と「現実」が乖離して苦しくなるし、「ただ在る」からも「無私」からも外れて、ただの「デクノボー」になっちゃう。自分に操られちゃう。でも、操られているのに気づかない。その歪みがそのまま人間関係に直結していく。

そして宇宙の操り人形と化しちゃうから、舵取り(自己理解)は大事だ。

セロの糸の緩みに気づくのは容易だよね。自分自身の歪みに気づくのは、ほんと難しい。

もちろん、持論だから。

アドラー心理学と二ーバーの祈りがあれば救われたのかも。分からないけど。

アルフレッド・アドラー:1870年2月7日 ~1937年5月28日

ラインホルド・二ーバー:1892年6月21日~1971年6月1日

宮沢賢治:1896年8月27日~1933年9月21日(明治29年~昭和8年)

◆二ーバーの祈り

『神よ、変えられるものについてはそれに立ち向かう勇気を、変えることのできないものについてはそれを受け入れる落ち着きを、そして両者を見極めるための賢さを、私に与えたまえ。』

『父よ、私に変えねばならないものを変える勇気を、どうしようもないものを受け入れる静穏を、そして、それらを見分ける洞察力を与えてください。』

時代は違えど、悩みに向き合う“姿勢”は通じている。この祈りが日本に広まった年代は記されてはいないけれど、第二次世界大戦以後(1939年9月1日~1945年9月2日に終結)であることには違いなさそう。

結局、読み方も捉え方も人それぞれだ。だがそこににじむのは、賢治自身の葛藤と切なさに読めた。わたしはね。

こういう美談ばかりを語る教育がわたしは苦手だ。大事なのは分かる。読むと苦しくなるんだよ。

美談を美談として教えるのは実に簡単だよね。

正しさを正しいと教え、悪を悪と教えることの容易さよな。大事なんだけどさ。窮屈だし、退屈だよね。

あと、やっぱり問いを立てて読むというのは、とても大事だと思う。

雨ニモマケズなんて、何度も目にするじゃない。ぼーっと読んでも何も頭に入らない。文字だけ。表面の文字の意味だけは入ってくる。

今回、この詩を「どんな世界観で生きていたんだろう?」という目線で読んでみたら、以前とは全く違う世界が浮かび上がる。

- どの時点で、どういう背景からこういう詩が書かれたのか?

- 『セロ弾きのゴーシュ』との関連は?

- 時代背景は?

- 地域は?

- 2作品による、個人の背景の違いは?

- 家族は?状況は?

調べるほどに、問いがものすごく増えて行く。やっぱり、問う力って大事だと思う。

コメント