人は、誰かから必要とされているとき、『自分には価値がある』と実感しがちですよね。

アドラー心理学では他者からの承認欲求を否定、人は誰かの期待を満たすために生きてはいけないと提唱、自己承認を推奨してます。

誰もが少なからず持っている他者からの『承認欲求』、この承認欲求は、人間関係や自己実現に大きな影響を与えて行きます。

この記事では、承認欲求の本質や現代社会での変化、建設的な承認欲求と非建設的な承認欲求の違いについて、アドラー心理学の観点からまとめてみました。

この記事をヒントに生きやすさに繋がればいいなと思います。

アドラー心理学から見る承認欲求の本質とは

アドラー心理学では、承認欲求は人間の行動や心理状態に深く根付いているとされてます。

- 劣等感と承認欲求

- 目的論と承認欲求

- 業界における影響

- 非建設的な承認欲求

①劣等感と承認欲求

承認欲求は 劣等感の裏返しです。

人が他者から承認を求める根本には、自身の劣等感が潜んでいて、この劣等感は、社会的なポジションや個人的な体験から生じることが多く、次のような理由が考えられます。

- 社会的な比較: 自分と他人を比較することによって、劣等感が増す。

- 過去の経験: 過去において否定的な評価を受けた経験が、承認を求める動機となることがある。

こういう感情が強くなることで、承認獲得するための行動が過剰になり、場合によってはワケの分からない非建設的な行動に結びつくことがある。

例えば、過度な劣等感で、他人を攻撃したりする人がいますよね。

あれも自分の方が上だと承認させる、自分の劣等感の穴埋め作業、いわゆる承認欲求です。

②目的論と承認欲求

アドラー心理学の根幹には目的論があり、すべての行動には何らかの目的が存在するとの考え方があります。

承認欲求もまた、何らかの目的に基づいて動いていて、それは、他者からの承認を通じて、自己価値を確認するための手段になります。具体的な目的としては、次のようなものが挙げられます。

- 所属感の獲得: 他者に認められることで、社会やグループに受け入れられるという安心感を得る。

- 自己肯定感の向上: 承認を通じて、自分自身の存在意義や価値を感じる。

どうなんでしょうね。

③業界における影響

ビジネスや社会生活において承認欲求は顕著に表れますね。

職場環境では、同僚や上司からの認識がキャリアの進展やモチベーションに大きな影響を与えるため、承認を得るための心理的な動きが活発になります。

- パフォーマンスの向上: 承認欲求が適切に満たされることで、社員のパフォーマンスや情熱が向上する。

- チームワークの促進: 相互承認が重視される環境では、チーム全体の結束が強まり、成果にも反映される。

こういう影響であれば、良いと思います。過度じゃないし、誰にも迷惑かけてないから。むしろ、承認欲求の良い使い方。

④非建設的な承認欲求

しかしながら、承認欲求が過剰になると、非建設的な方向に進む危険性もあります。

例えば、他人の期待を満たすことばかりに気を取られ、自分自身の価値観や願望を見失うことがあるため注意が必要。

自分の人生なのに、他人の人生を歩む行為、もはやこのような状態では、内面的な幸福感は損なわれる。

このように、アドラー心理学から見ると、承認欲求は劣等感や目的に根ざしたものであり、これを理解することでより良い人間関係や自己成長に活用することができるようになります。

承認欲求をどのように位置づけ、コントロールするかが、今後の人間関係や自身のメンタルヘルスに大きな影響を与えます。

確かに、承認欲求は、上手にコントロールできればパフォーマンス向上に役立つのかもしれません。ただ、その目的がどこにあるのか?を忘れてはいけない。承認は結果であり、それだけが目的になってはいけない。

例えばですよ、テストで100点取って先生から褒められたとしましょう。

それはそれです。

何のために勉強を頑張っているのか?を忘れてはいけない。将来のビジョンのために大学を目指しているとしたら、それが目的になる。

先生から褒められることだけ、親から褒められることだけが目的になってしまっては本末転倒。その先どうなるかって、褒められなかったら劣等感が生まれるんですよ。

このサイクルに気づくことですね。相手が上司でも親でもいいですよ。

- なぜ、先生(親・上司)に褒められたいのですか?

- あなたの人生は、先生(親・上司)に褒められないと成立しないのですか?

- 先生(親・上司)のために生きているのですか?

こういう問いを自分に投げかけたらいいと思います。

その先生が自身の尊敬に値する人物であれば、いいと思います。褒められる対象を、親、先生、友達、上司とコロコロと変えることに問題がある。

自己承認が全くできていない状態。

こういうことが起こります。

- 承認してくれる人を探す旅がずっと続く

- 承認がなされないときには感情が揺さぶられる

- 怒り、悲しみに苛まれるという悪循環が成立

- その悲しみや怒りが周りの人に解き放たれる

- 人間関係の悪化を招く

この悪循環たるや。

ちなみに私なら、100点取ったからと褒めないです。テストの内容を見ます。国語でも算数でも、問題の質を見ます。どういう問題が解けているのか、どういう問題で、どのように答えることができているのか?そこを褒めます。それがアドラー心理学で言う勇気づけになるから。

昨今、承認欲求が強まっている理由は?

昨今、皆の承認欲求が強まっている理由は多岐にわたることが考えられます。

- 情報過多と比較文化の浸透

- 競争社会の影響

- 社会的つながりと孤独感

①情報過多と比較文化の浸透

インターネットやSNSの普及により、我々は以前に比べて圧倒的な情報量に日々接しています。

例えば、あなたがSNSを開いた瞬間に、他者の成功や幸福そうな瞬間を目の当たりにすることは珍しくないですよね。

この比較は、無意識のうちに『自分は他の人と比べて劣っているのではないか』という感情を引き起こしたりする。

- 他者との比較に基づく承認欲求: SNSでは他者の『いいね!』や『フォロー』の数が承認のバロメーターとなり、小さな成功や承認を得るために自分を演出することがステータスとなる。

- 自己評価の低下: 比較文化は自己評価を低下させ、承認欲求が強まる一因になっていると考えられます。

『いいね!』や『フォロー』の数、小さな成功や承認を得るために自分を演出。

日々、お疲れ様です。

②競争社会の影響

現代は競争が激化している時代。教育、仕事、生活、さまざまな場面で他人と競わなければならない状況が、さらに承認欲求を強めていると思います。

- 生存競争: 仕事の職場では同僚との差別化が求められたり、学校では成績が重視されたりします。これにより、他者から認められたいという欲求が強まります。

- 経済的要因: 経済が不安定な状況では、特に他者との比較が強まり、社会的地位の獲得が難しいと感じることが承認欲求を促進させる要因となります。

③社会的つながりと孤独感

テクノロジーの進化により、距離を超えて人々とつながることが可能になった一方で、実際の対面コミュニケーションは減少しているという現実があり、このような状況が、孤独感を深め、人は他者に認められることで『ここにいても良い』という感覚を求めるようになっている可能性があると思われます。

テクノロジーの進化だけに留まらず、以下の理由はずっと見受けられることかもしれません。

- 孤独感の増大: 物理的にはつながっているが、精神的には孤立している状況が承認欲求を強化。

- コミュニティの重要性: 誰かに承認されることが、居場所を確認する手段として機能。

このような背景を理解して、自分自身や他者との関係性を見つめ直すことができると、承認欲求とのより健全な付き合い方ができるようになると思います。

建設的な承認欲求と非建設的な承認欲求の違い

人間関係において、承認欲求は非常に重要な要素。

その承認欲求には『建設的』と『非建設的』の二つの側面が存在します。これらの違いを理解しておくことで、人間関係が楽になるかもしれません。

- 建設的な承認欲求とは

- 非建設的な承認欲求とは

- 感情の健康とコミュニケーションの重要性

①建設的な承認欲求とは

建設的な承認欲求は、自己成長や他者との関係構築にプラスの影響を与える欲求です。具体的には以下のような行動が挙げられます。

- 社会貢献: 自らのスキルや知識を活かし、他人やコミュニティのために働くこと。

- ポジティブな競争: スポーツや学びの場での健全な競争心をもって、自分自身を向上させようとすること。

- 相互支援: 助け合いやチームワークを重視し、他者の成功を自分のことのように喜ぶ姿勢。

- 感謝: 人々に対して感謝の気持ちを示すことができ、相手を認めることで良好な関係を維持すること。

こんな行動は、他者との絆を強化し、社会全体の底上げになります。

②非建設的な承認欲求とは

一方、非建設的な承認欲求は、他者の承認を求めるあまり、自己中心的な行動に陥る状態です。

具体的には次のような行動が見受けられます。

- スタンドプレー: 自分だけが目立ちたいがために、チームや集団の調和を乱す行動。

- 他者への攻撃: 自分が承認されるために、他者を貶めるような言動。

- 不当な競争: 不正や不適切な手段を使い、自らの評価を勝ち取ろうとする行動。

- 自己誇示: ブランド品や地位を目立たせて、他者に優越感を示そうとすること。

このような非建設的な行動は、信頼関係を損なうだけでなく、孤立しか招かない。

③感情の健康とコミュニケーションの重要性

建設的な承認欲求を持っていると、ポジティブな感情や満足感を得やすくなるけれど、非建設的な承認欲求に陥ると、常に他者の評価に左右されることになり、ストレスや不安を生む元にしかならない。

どちらの感情を自分が抱いているのか、この自己理解をして行くことが重要。

例えば、SNSでの『いいね』やコメントがもたらす楽しみは、建設的な承認欲求の一例かもしれません。しかし、それを得るために無理をしたり、他者を傷つける結果を招く行動は、非建設的な承認欲求として評価されます。

自己理解って難しくて、これができていないとどうなるかというと、自身の正当性を主張して相手を咎めるという行動にでることになります。

ちなみに自己理解は課題の分離がどれだけできるか?にかかっています↓

どういうことかと言うと、会社に勤めていて、部下の失敗を上司であるあなたが咎めたとしますよね。

皆のいる前でわざと大きな声で聞こえるように。

わざと大きな声で聞こえるように言う原因は何でしょう。そういうところから自身の感情に気づいて行く必要がある。

そして、失敗を咎めるという行為自体は、仕事上、部下が失敗をしないように促す行為になる。

ここで、正当性の主張ができるということです。

つまりは、自身はその部下のことが気に入らないという感情がある。部下が仕事で失敗をしたことを理由に、部下を咎めるという上司としての正当性を主張する。

ひも解いて行くと、ただ単に『部下が気に入らない』という感情だけが残る。

そこをさらにひも解いて行くと、その部下よりも自身が上であるという証明をしたいという承認欲求が垣間見える。

その承認欲求は、明らかに非建設的な承認欲求。こんなもので、部下と良い関係性が築けるワケがない。自己理解ってこういうことです。

自分の承認欲求がどちらに傾いているかを意識することで、より健康的な人間関係や自己成長へと繋がる道が開かれます。承認欲求の特性を理解し、自己改善に繋げることが大切です。なかなか、できることではないかもしれませんが、向き合おうとしている人がいるのなら、それだけで素晴らしいことだと思います。

承認欲求との上手な付き合い方

現代で考えられる承認欲求として、特にXやInstagramなどのプラットフォームでは、他者からの『いいね』や『リツイート』が直接的な承認の指標となりやすくもあります。

そのような承認欲求とどのように付き合って行けばいいのか、まとめてみました。

- 他者の期待からの解放

- セルフチェックを実施

- 承認欲求のマネジメント

①他者の期待からの解放

誰しも、自分をより良く見せたいという思いが強く働くことがあります。

他者の期待や評価を気にしすぎると、自分自身を見失ってしまうこともある。こうした状況から解放されるためには、以下の点を意識してみると良いでしょう。

- 自分の価値基準を確認する

他者の価値観に流されず、自分にとって何が大切かを再確認しましょう。本来の自分を取り戻しやすくなります。

自分の価値観はどこにあるのか?そこを理解しておくことは大事です。

極端な例で言うならば、ピアノを上達したいとします。

ダンスコンクールで優勝した友人を見て劣等感が芽生える。

ということは、ピアノやダンスに価値基準が無いことになります。価値基準は『優勝』という実績や評価。

これを再確認しておくことは大事ですよ。

ピアノを習っていて、日々猛練習しているのに、ダンスで優勝した友人に妬みや嫉みの感情を抱くその原因。本来の自分はどこでしょうか?そういう思考回路を持っておいた方が軌道修正が効くということです。

自分を振り返ることができる。

感情に流されるという行為は、『ダンスコンクールで優勝した友人を見て劣等感が芽生える。』こういうことです。

②セルフチェックを実施

上で触れたように、自分の感情を客観的に見ることも大切です。利用する際は、以下のようなセルフチェックを行いましょう。

- どのような気持ちでいるか?

不安や焦りがある場合、他者の反応を気にしすぎているかもしれません。 - 反応が期待通りでなかった時の自分の反応は?

反応が少なかった場合に、自分がどのように感じるかを観察し、その理由を探ることで、承認欲求との向き合い方が明確になります。

例えば、前述した部下を叱る上司の場合。

その部下に対してどういった感情が芽生えるのでしょうね。

自分よりも優れているから気に入らない。

こういった感情があるとしましょう。

ちょっと掘ってみます。

恐らくこの上司は、日常生活が満たされていません。会社が自身の安住の居場所になっています。

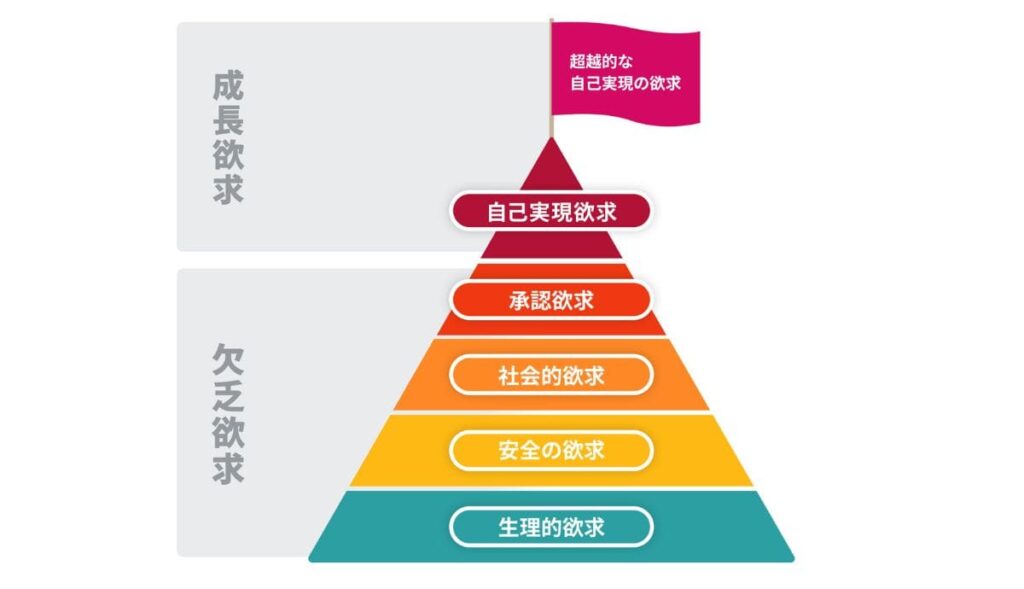

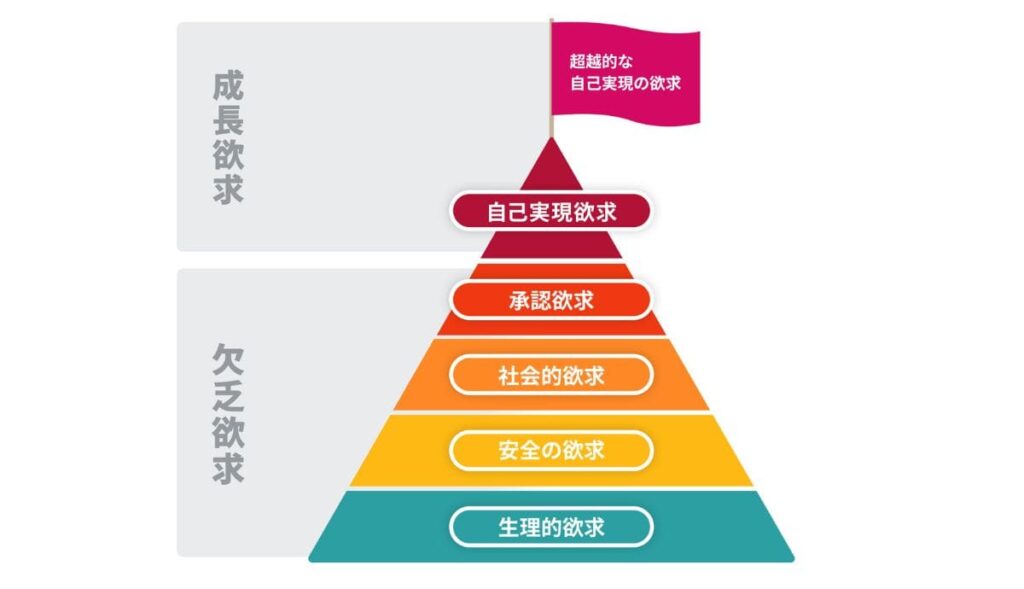

マズローの承認欲求で言うならば、安全の欲求、そこが脅かされそうなんです。

よって部下に対して『排除』という感情が芽生える。

自分の居場所が脅かされそうだと思えば、人はその対象を排除しようとするからです。

部下からしたら、いい迷惑です。

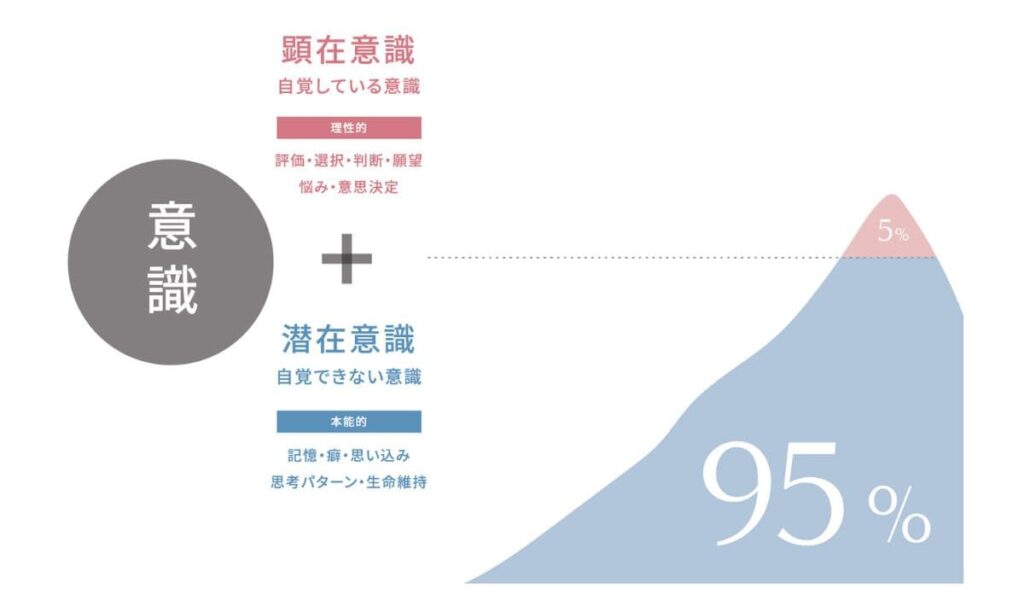

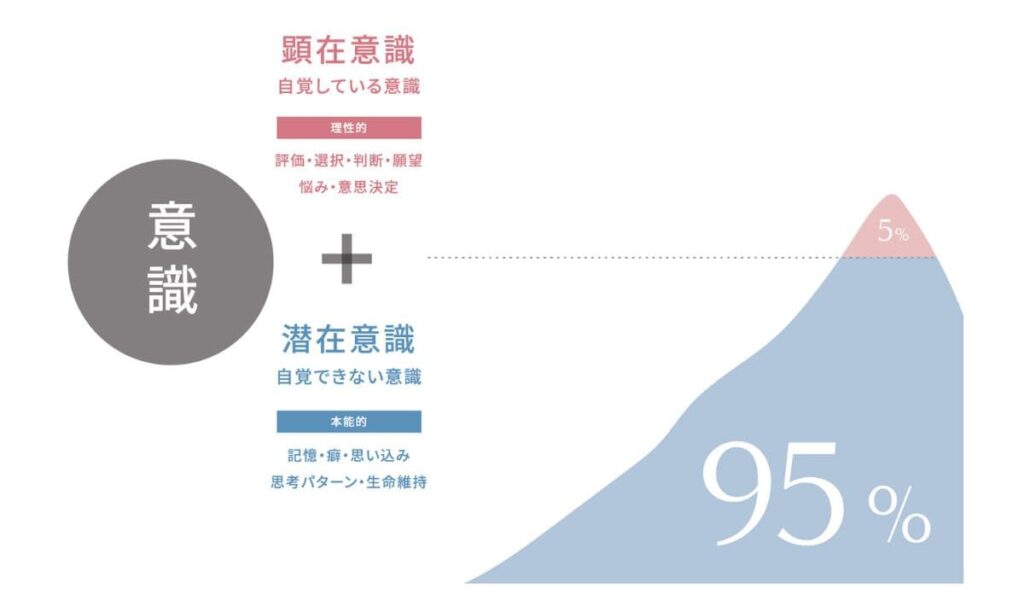

会社が自分の一番の居場所になってしまっている。チームに貢献するどころか、貢献しそうな人に敵対心を抱き、排除しようとしている自分がいる。これに気づけるといいと思う。けど、難しい。そこの顕在意識には部下の教育という『正当化』が現れていて、潜在意識には『脅かすべき対象を排除』があるから。顕在意識にしか人は気づかないからです。

こういうことに、自分で気づいて、アプローチをかけられるのが一番望ましいんです。

③承認欲求のマネジメント

承認欲求が強くなると、人は他者からの評価に依存します。

自分の心を守るためには以下の方法が有効かもしれません。

- 自分の好きなことに集中する

自分の趣味や興味を優先することで、他者の評価とは無関係な楽しみを見つけることができます。 - 悪い比較をやめてみる

他人と自分を比べることをやめ、自己成長に目を向ける。自分の進歩を評価することが重要。 - 感謝の気持ちを伝えてみる

日常生活の中で、『ありがとう』を伝えられる状況があるのなら、言葉にして相手に伝えてみる。有効な人間関係を築くことができます。

夢中になれる、楽しみながらできる何かを見つけることは大事です。

スポーツでも何でもいいんです。ブログでも読書でもいい。

楽しみながらできる、自分にあった趣味のようなものを見つけることができると承認欲求の緩和に繋がります。

悪い比較というのは、劣等感を刺激するような比較です。

例えば、知り合いがヴィ〇ンのバッグを持っているから、自分はさらにそれよりも高いバッグを購入するとか。

どこに向かって生きてるんだろう?って、こういうヤツ。

自己成長に向けるのなら、

- なぜわざわざ知り合いよりも高いバッグを購入する必要があるのか?

- 自身の方が上であるという証明だとして、なぜ上であるという証明が必要なのか?

- 自己承認はできているのか?

次元説明で言うなら1次元思考とも言える。

生きていると色々な出来事に遭遇するから。人には感情があるから、そこに意識を取られる。承認欲求もそのひとつ。だから、5次元を保つのって難しかったりするんですよ。

3次元→2次元→1次元に落ちることがある。3以下は磁石のように引きが強いので、落ちるのは容易いですし、感情に支配されるという特徴があります。妬み・嫉みの世界だから。よって、揉めやすい。次元が一度落ちると、なかなか上がるのが難しい。そして、5次元と思っているのに、1、2次元であるという次元の勘違い現象もよく起こることです。

大体次元説明で言うなら、こんな感じかな?と思います↓

| 5次元 | 全体を把握するときに視点が追加されて、異なるパラレルワールドも見えるので、リスク回避が容易 |

| 4次元 | 全体を把握することで本質を見極められる、ある程度リスク回避もできる |

| 3次元 | 考えることはできる、全体把握は無理、妬み・嫉みがある |

| 2次元 | 自分の意志はあるけど、言われたことしかできない、妬み・嫉みがある |

| 1次元 | 自分の意志がない、何も決めることができない、言われたことしかできない、妬み・嫉みがある |

自分の意志がない状態にも気づいてないという状態の人もいます。そして、妬み・嫉みのレベルは下に行くほど強くなると思ってください。

難しいのは、この把握ができているか?できていないか?の把握、でしょうね。自分の意志と思っているものが他者の意志である、こういうことは、よくありますよ。自分で決めている(つもり)、つもり人もいますね。決定基準は自分じゃなくて、自分の周りの反応オンリー。

上手に課題の分離をして、感情に支配されず、まっすぐに道を進む。これが5次元以外の人には難しく感じられることがある。

承認欲求に支配されない環境というのは、5次元。もちろん異議は認めますが、合ってると思う。その意識を保つことが難しいから、大事なんです。

しかし、対処法を意識することで、自分自身をしっかりと持った上で人生を楽しむことができると思います。

承認欲求を建設的なものに変える意識が、毎日の生活に良い影響を与えることになります。

アドラー式・承認欲求をコントロールするための具体的な方法

承認欲求をコントロールするためには、アドラー心理学の理念を取り入れた具体的なアプローチも効果的です。

実践的な方法をいくつか紹介しておきます。

- 自己理解を深める

- 労力を良い方向にシフトする

- アドラー流コミュニケーション

- 新しい挑戦を受け入れる

①自己理解を深める

自己理解が承認欲求コントロールの第一歩。

- セルフチェック: 日常生活で自分がどのように他人からの承認を求めているか、自己評価を客観的にしてみます。

- 日記(ブログ)を書く: 自分の感情や考えを文章にすることで、無意識に持っている承認欲求の根本を探る一助になります。自分の趣味や好きなことについても書くことで、自己を肯定する材料にすることもできるうえ、思考の整理ができます。

②労力を良い方向にシフトする

非建設的な承認欲求から脱却するためには、エネルギーの使い方を見直すことが重要。

- 自己肯定感を持つ: 小さな成功体験。

- 自分のやりたいことをみつける: 自分の興味のあるものを見つける。

自己肯定感は持とうと思って持てるものではないですが、例えば失敗することがあったとしても、そこへ辿るまでにした努力を見るようにするとか、それで一生懸命頑張った自分があるなら、それでいいじゃないですか。結果はそのうちついてくるから。

そこで他者と比べてしまう自分がいるのなら、その他者は自分の倍努力している人だと思いましょう。

それだけの差です。

労力を要するような、自分のやりたいことが見つかれば、それはいずれ他者貢献につながって行きます。そしてその他者貢献が自己肯定感になる。

③アドラー流コミュニケーション

他者とのコミュニケーションにおいても、アドラー心理学を活用することが承認欲求のコントロールにつながります。

- 評価を他者に向けない: 承認欲求を満たすために他者に媚びるのではなく、相手の行動がもたらす影響に焦点を当てて評価することが大切。『あなたの〇〇の行動のおかげでこの企画が成功した』といったように、他者を称賛することで、相手との関係がよりポジティブになります。これが勇気付けです。

- 成長を共有する: 自分自身の成長だけでなく、他者の成長にも目を向けてみる。成果や成長を分かち合うことで、比較からくる劣等感は軽減されます。

④新しい挑戦を受け入れる

時には新しい挑戦をすることが、自分の承認欲求に対する自信をつける良い方法になります。

- 目標設定: 短期的な目標よりも、長期的な視点で目標を設定することで、自分自身の成長を実感しやすくなります。達成するための日々の努力が実を結ぶことに喜びを見出しましょう。

- リスクを取る: 自分が心地よいと思う範囲を超えて挑戦することで、新たな経験を得ることができます。失敗を恐れず、学びの機会と捉えることで、承認欲求の根本的な価値観を変えることができます。

長期的な視点で目標を設定することができると(つまりは、自分のやりたいことを見つけること)、その目的に応じた行動を心がけるようになるので、小さな問題があまり気にならなくなります。

人は目標に向かって前進しているときは、そんなに他人からの評価を気にしないからです。

この行動が、マズローの言う五段階欲求へともつながって行きます。いつの間にか評価されるようになって行く。

成したいことに向かって前進するその姿勢が、自然と周りの人を承認へと巻き込むことになります。この方法を取ることができれば、良い結果を得ることができると思います。

以上の方法を実践しながら、自分自身の承認欲求を見つめ直すことで、より健全な自己承認が得られます。

まとめ

アドラー心理学に基づく承認欲求の理解と対処法を見てきました。

昨今、承認欲求が強まる背景には、情報過多や競争社会の影響、孤独感の増大などが関係しているとは思います。

建設的な承認欲求と非建設的な承認欲求を見分け、自己理解を深めることが重要。

承認欲求との上手な付き合い方を身につけ、自己尊重へ繋げることができれば、生きやすい人生になります。

コメント