ある日、小学2年生の娘の授業参観に行ったら、道徳の時間に『ゾウのアヌーラ』という話が取り上げられていました。

『ともだちをたすけたゾウたち』という絵本にもなっています。

病気のアヌーラを、仲間のゾウたちが体を寄せてずっと支え続ける──そんな優しい物語に、教室中が『いい話だね』『思いやりって大切だよね』とふんわりムード。

子どもたちも真剣に聞き入っていて、それはそれで微笑ましい光景。

でも、親として後ろで見ていた私は、ふとこんなことを考えました。

動物園の中だから成立してる話なんじゃないの?

たしかに感動的な話ではある。

けれど、もしこれが野生のゾウだったら?

あんなふうに毎日ぴったり寄り添って、雨の中も何時間も支え続けてくれるもの?

実際の自然界では、仲間を見捨てる選択をすることだってある。

アヌーラの話は、動物園という“余裕のある環境”だったからこそ成立した行動なんじゃないか──。

『思いやりって大事』というのは間違っていないけれど、それが成立するには“土台”が必要で、それは子どもにこそ伝えたい視点かとも思いました。

そんな問いから、今日はアヌーラの話をちょっと違う角度で見てみようと思います。

ゾウのアヌーラ──“命の大切さ”を教える物語

- アヌーラのあらすじと授業での扱われ方

- 『優しさ』に感動する子どもたち──でも、それだけでいい?

① アヌーラのあらすじと授業での扱われ方

『ゾウのアヌーラ』は、小学校低学年の道徳教材として使われることのある、助け合い物語。内容は──病気で弱ったゾウのアヌーラが、立っているのもやっとの状態になる。横になると立てなくなることを本能で知っているアヌーラは、寄りかかって立ち続けるが、見守るしかない飼育員たち。そんなとき、仲間のゾウであるタカコとガチャコが、アヌーラの両脇にぴったり寄り添い、体を支える。雨の日も、日をまたいでも、交代で寄り添い続けることで、アヌーラは少しずつ元気を取り戻し、ついには完全に回復する──

というストーリー。

この話を扱った授業では、先生は

『思いやりとは何か?』

『相手のために行動することの大切さ』

などを子どもたちに問いかけていた気がします。

黒板には

『やさしいきもち』

『ともだちをささえる』

などが書かれていて、まさに、道徳の授業らしい光景ではあった。

① 『優しさ』に感動する子どもたち──でも、それだけでいい?

もちろん、子どもたちがアヌーラの物語に心を動かされるのはとても良いこと。

自分ではどうにもできない状況の中で、仲間がそばにいてくれる安心感。

誰かのために時間や労力を惜しまない献身的な行動。

それを“いいこと”として感じ取れる感受性は、何にも代えがたい。

…だけど、大人として後ろから見ていた私は、ちょっと引っかかったんです。

この話、『思いやりって大事だよね』だけで本当にいいのかな。

むしろ、あの助け合いの行動って、どうして成立したんだろ。

なんでゾウたちはあそこまで支え続けることができたんだろう?

というか、そもそも野生のゾウだったら、同じようなことするんだっけ…?

授業では語られなかったその背景には、ゾウの生態、動物園という環境、そして『助け合いが成立する条件』があるはず。

ここを掘り下げることで、『思いやり=美しい』だけでは終わらない、“命を扱う授業”としての深みが出てくるんじゃないかと勝手に妄想。

命を支える『余白』とは何か

- ゾウが助け合うのは自然界でも当たり前?

- 『余裕があるからこそ助けられる』命の現実

- 動物園という“条件の整った世界”が意味するもの

① ゾウが助け合うのは自然界でも当たり前?

ゾウってほんとに、あんなふうに仲間を支えるの?

アヌーラの話に出てくるような、超献身的なゾウたち──タカコとガチャコみたいな“支える系ゾウ”──が自然界にもウジャウジャいるかと言われると、いないですよね。

もちろん、ゾウは感情豊かで社会性の高い動物だそう。

調べてみると、仲間が亡くなると、その遺体に鼻を伸ばして触れたり、骨をそっと撫でたりする“お別れ行動”も観察されているようです。

仲間を励ますようなふるまいもあるし、『思いやり』のようなものを感じる瞬間は確かに存在してる。

でも一方で、自然界はやっぱりサバイバル。

天敵に襲われたときや、過酷な環境下では、すべての仲間に配慮している余裕があるとは限らない。

弱った仲間を助けることで群れ全体が危険にさらされるなら、冷静に距離を取ることだってある。

だから、アヌーラのような話は『ゾウの可能性のひとつ』として見るのが、いちばんフェアだと個人的には思う。

要するに、ゾウは『やさしいときもあるし、シビアなときもある、それは環境によるのでは?』ってことです。

② 『余裕があるからこそ助けられる』命の現実

アヌーラのそばに、仲間のゾウたちが静かに立ち続けたそれは1日や2日ではなく、何日も、雨の中でも変わらずに。

人間から見れば“思いやり”に見えるその行動──なぜ、それが起きたのか。

彼女たちは、何かを感じ取ったんだとは思う。

言葉では測れない、もっと根源的な『動かされる何か』があったはず。アヌーラの苦しみに、静かに寄り添うような、強くて静かな意志。

それは、本能とも、記憶とも、関係性ともつかない、でも確かにそこにある感受性。

でも『できたから、した』のではなくて、『したかったから、した。そして、それが許された場だった』──そう考える方が、あの行動の尊さをきちんと受け止められる。

だからこそ、人間にとっても問いが残る。

誰かを思いやる行動が、本当に出てくるのはどんなときなのか。その『動かされる瞬間』に、人としてどう在れるか、在りたいか。

③ 動物園という“条件の整った世界”が意味するもの

アヌーラの話は、動物園という場で起きた出来事。

柵に囲まれ、天敵はおらず、食料や水は人間が与えてくれる。

野生のような厳しい選択や、生き延びるための過酷な決断を迫られることは、基本的にない。

急にライオンの群れが襲ってくることもない。

この『守られた環境』において、仲間のゾウがアヌーラのそばに立ち続ける行動が自然に現れた。

わたしが立てた仮説、『感情や思いやりが、遮られずに表に出てこれる環境』だったんじゃない?ということ。

だって、ライオンが襲ってきてる中で、アヌーラを支えて逃げようとすると思う?

ゾウって、襲われにくいって聞くことはあるけど、ライオンに襲われるかもしれない状況下で、どんなに誰かを気にかけたいと思っても、タカコやガチャコのように、その思いを行動に移す余裕ってないはず。

だけど、最低限の安心と安全が確保されたとき、その思いは行動になって、タカコとガチャコの行動は、そうした“行動の許容”があって初めて成立したんじゃないかとも思えるんですよ。

人間の世界も、似ているかもしれないよね。

誰かを助ける、支える、寄り添う──そうした行動の裏側には、『そうできる環境』がある。

それは物理的な安全かもしれないし、心のゆとりかもしれない。

思いやりは意志だけで成り立たない。

『そうしてもいい』と思える環境が、そうさせる。

だからこそ、アヌーラの話は『優しさってすごいね』では終われなくて、『その優しさがどこから来たのか』を考えることが、命を語るうえで必要なんじゃないかとも思えた。

命の重みは、理想と現実の狭間にある

- 命は常に選ばれ、時に手放される

- 助けられる命、助けられなかった命──そのどちらも“真剣”

- だからこそ『命は奇跡』だと実感できる

① 命は常に選ばれ、時に手放される

動物のドキュメント映像の命に関わる場面では、いつも何かが選ばれ、何かが見送られていることがありますよね。

それは英雄的な決断や感動の場面ばかりじゃなくて、『ここまでは手を伸ばせる』『ここから先は、届かない』そんな静かで現実的な判断の連続の中で、命は選ばれたり、手放されたりしてる。

そんなシーンが多い。だからわたしは苦手でもある。

アヌーラのように“支え続けられた命”がある一方で、現実には“手を離さざるを得なかった命”も数えきれないほどある。

その違いは、善悪では測れなくて、ただ、その時その瞬間、できる限りで向き合った結果。

② 助けられる命、助けられなかった命──そのどちらも“真剣”

助けられた命は美しく見えるけれど、助けられなかった命も、そこに“軽さ”があったわけじゃないじゃないですか。

子どものゾウがケガをして、迫りくる敵を目の前に母親ゾウがそこから止む無く去るシーンも見たことある。

状況の厳しさ、力の限界、時間のなさ──ときに、何かを思っていても、どうにもならないことがある。

そのときに大事なのは、『どうしようもなかった命』を、“冷酷”や“自己中心的”、“見捨てた”“薄情”“非情”として片づけないこと。

そこにも、必ず誰かの『真剣な決断』があった。

だからこそ、『支える』という行動は、単に“やさしさ”ではなく、『今この瞬間、そうすることを選び取った決断』として尊い。

支えることも、手放すことも、そこに残る決断も、どれにも同じくらいの重みがある。

命に関わる選択に、軽いものなんてひとつもないと思うから。

③ だからこそ『命は奇跡』だと実感できる

すべてが思い通りになるわけじゃない。

全員を助けられるわけじゃない。

助けたいと思っても、何もできないときがある。

そういう現実があるからこそ、『助けられた命』には重みがある。

命が奇跡だと感じられるのは、それが“当たり前じゃない”から。

支えられる状況がたまたま揃って、気持ちが動いて、行動が伴って──そのすべてが偶然つながったとき、初めて命は守られる。

そしてその瞬間、命はただ存在しているだけではなくて、誰かの行動に選び取られた存在になる、それが奇跡。

タカコとガチャコの行動によって、アヌーラの命は守られた。それが奇跡。

『命の大切さ』を、どう子どもに伝えるか

- 『絶対に守れる命』ではなく、『守れた命』の尊さを伝える

- 年齢に応じた伝え方──低学年と高学年で何が変わる?

- マズローの欲求と、自己犠牲と自己実現の違い

① 『絶対に守れる命』ではなく、『守れた命』の尊さを伝える

道徳の授業で『命は大切にしましょう』と教えるとき、つい“絶対守らなければいけないもの”という前提で話しがちにもなりますよね。

でも現実には、すべての命が常に守られるわけではなくて。

どれだけ想っていても、どうにもならないことはある。

逆に、何かが重なって『守れた』瞬間があったとき、それは偶然ではなく、多くの条件や意志が合わさった結果。

だからこそ、『命の尊さ』は“守るべきもの”として伝えてもいいけれど、“守れたときに感じる奇跡”としても伝えることができたらどうかとも思う。

正解じゃないですけどね。

命を取り巻く状況は、いつも不確かで、不安定。

そのなかで、誰かが誰かのために行動できたとき、意味を持つ。

それは『理想』を押しつける教育ではなく、『現実』の中でこそ生まれる理解にもなるのではないかと。

勝手な妄想ですよ。

② 年齢に応じた伝え方──低学年と高学年で何が変わる?

表にしてみた。こんな感じだといいのかな?っていう想像です。

| 学年段階 | 主なテーマ | 伝え方・メッセージの軸 | 子どもに促す経験・問い |

|---|---|---|---|

| 低学年(1〜2年) | 命との“つながり”を感じる | 自分がいるから、この命が生きていけるという体験(植物への水やりとか) 命は、ただ見るものじゃなく、関わるもの | 名前をつけたり、バトンのように世話を引き継ぐ(めだかの飼育とか) 苦手な生き物について考える 命が終わったとき、どう別れ、何を思ったかを話す |

| 中学年(3〜4年) | 他者の命を“想像する”力を育てる | 感じ方は人それぞれ。でも、それを想像して関わるのが“思いやり” 命の感じ方には“立場”がある──どんな命か、誰の命か、自分との距離によって、感じ方は人それぞれになる。どう感じるかは、その人の立場(背景・文化・関係性)によって変わる | 意見がぶつかった時、『その子はどう感じてた?』を話す ロールプレイや物語で、違う視点から命を見る 『自分だったらどう思う?』と“他人事”を“自分ごと”に近づける。でも、相手は違うかもしれないことも忘れずに話し合う |

| 高学年(5〜6年) | 命に“向き合う力”と“支える意志”を育てる | 全部は助けられない。それでも考え、動こうとすることが“やさしさ” 命を守ろうとする人になる | 助けられなかった体験を共有し、『それでも考えた自分』を認める 現実とのギャップを描いた物語から“何ができたか”を問う 『誰かの命を守る立場だったらどうする?』を話し合う |

同じ『命を大切にしよう』というメッセージでも、伝え方は子どもの年齢によって大きく変わってきますよね。

低学年では、例えばダンゴムシやミミズなど、『ちょっと気持ち悪い』と感じるものを観察してみる。

『なぜこの生き物を好きになれないんだろう?』と話す。

『それでもこの生き物にも役割がある』と知る。

ポイントは、“好きになること”を強要するんじゃなくて、

『好きじゃないけど、存在を認める』

という感覚が育つことが、他者理解にもつながっていくかな?という期待。

中学年になると、もう少し“他人”に気づき始めますかね。

『あの子、泣いてたけど怒ってたの?』みたいな、“表情と中身がズレる他者”の謎を前に、思いやりという迷宮へと足を踏み入れてみる。

この辺で、こんな問いをそっと置いておくといいかもしれない。

思いやりって、想像力かもしれないね。

でも同時に、

思いやりも、自分本位になると“ありがた迷惑”になることがあるかもね。

どちらもすぐには答えが出ない問いだけど、こういう種は数年後に、ふとした場面で芽を出すことがあると期待。

あと、道端で見かけた死骸に『かわいそう』と涙ぐむ子と、『汚い、こわい』と言って目を背ける子の違い。

命に関する感じ方、それが『死』や『怖さ』や『かわいそう』という感情だったとしても、すべてその人の経験・文化・育ち・立場に根ざしていて、だから、『正しい感じ方』は存在しないし、強制もない。

- 泣く子は命を慈しむ心がある

- 目を背ける子は死に対する防衛反応が働いている

- 無関心な子も、まだその感情が育つタイミングにないだけかもしれない

つまり、すべて『今のその子』にとっての自然な反応であり、『間違っている』わけじゃない、ジャッジせずに育てる。

そして高学年。

ここにくると、もう本格的に“優しさの限界”に直面するかな?

- 助けたかったのに助けられなかった

- 声をかける勇気が出なかった

- そもそも何が正解か分からなかった

でも、それでいい。

大事なのは、『その“届かなさ”と向き合える自分になること』だから。

完璧なヒーローじゃなくていいんですよ。

『なんとかしたかったのにできなかった。でも、それでも考えてる』

そんな子どもがいたら、たぶんその子、すでに誰かの命を守る側にちょっと足をかけてる。

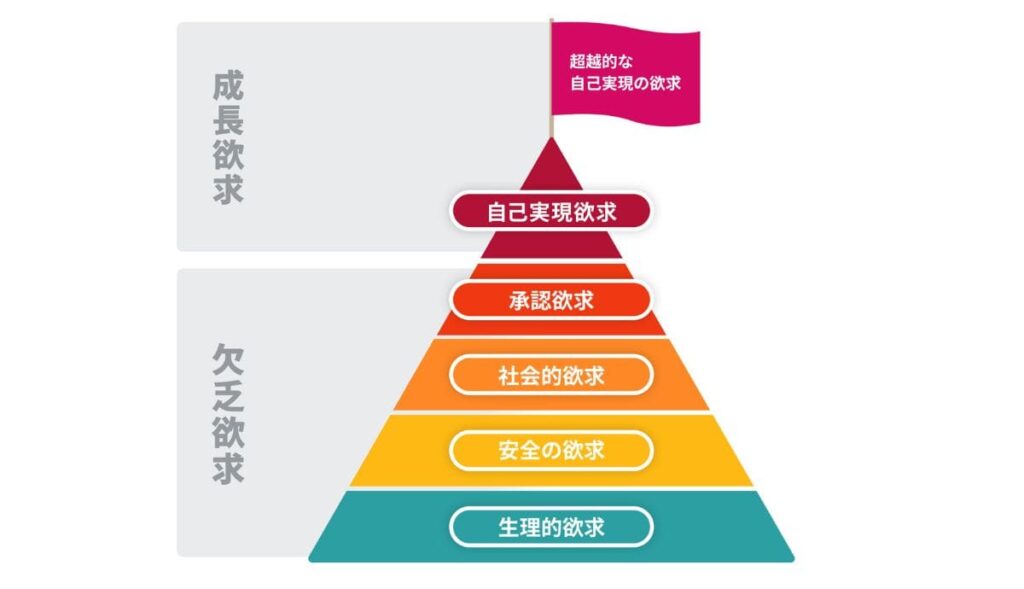

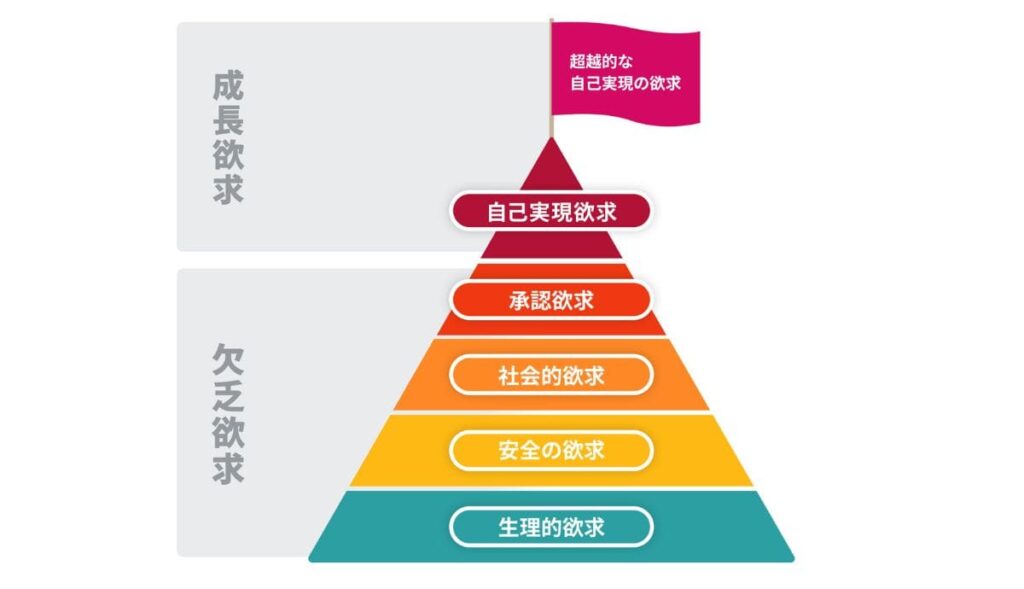

③ マズローの欲求と、自己犠牲と自己実現の違い

他者を支える、命を助ける、という行動は、一見とても『良いこと』に見えますよね。

行動が『善』だから。

でも、そこに『無理』や『我慢』が重なっているなら、それはやがて自己犠牲に変わる。

誰かの命を守ろうとして、自分をすり減らしてしまったら、何のための優しさだったのか分からなくなる。

ここでヒントになるのが、マズローの欲求段階。

基本的な生理的・安全的欲求が満たされ、所属や承認の感覚を経て、自己実現の段階に向かっていくという考え方。

この中で『他者貢献』という行動は、自己実現の一部とされてるんです。

つまり、本当に他者を思いやれるのは、自分自身がある程度満たされているとき。

タカコとガチャコで言うなら、下から2段階が補償されている。

だから、『助けること=つながりの維持』の社会的欲求に進めた。

『やらなきゃ』ではなく、『やりたい』、『苦しさ』からではなく、『余裕』や『意味』からそんなふうに行動できるとき、優しさは自己犠牲ではなく、自己実現としての力を持ち始める。

子どもたちにも、『無理して優しくしなくていい』と伝えられたらいいなと。

まずは、自分自身を大切にすること。

それができたとき、自然と誰かに手を伸ばしたくなる瞬間がくるかもしれない。

そのときにこそ、本当の意味での『命を支える力』が生まれるのかもしれなくて。

理想の道徳授業を思い描く

- 感動だけで終わらせない“問いの余白”を残す

- 『できるときに、できる人がやればいい』という優しさのかたち

- 命を扱う教材に必要なのは、葛藤を見せる視点

① 感動だけで終わらせない“問いの余白”を残す

アヌーラの話は、美しく、感動的。読んだあと、子どもたちが『やさしい気持ちになった』と感じるのはとても良いことだと思う。

でも、そこで授業を終えてしまったら、もったいないじゃないですか。

感動は“入口”であって、“ゴール”ではない。

『どうして仲間のゾウは支え続けたのか?』

『支えられなかったとしたら、それは間違いだったのか?』

『自分だったら、どうするだろう?』

そんなふうに、感動のあとに“問いの余白”を残せたら。

ちなみに間違いは存在しないですよね。正しさは人によって違うから。

支えることができなかったその人にとっての正解が、『支えられない』だっただけの話であって。

それは間違いではなくて、そうするにあたっての決断は何だったのか?こちらが大事。

そういう考え方が、子どもたちの思考を自分の内側に引き戻すきっかけになると思うから。

答えが出なくてもいいんですよ。

道徳の授業は『感動の押し売り』とか『正解を探す旅』じゃなくて、『考え続けたくなる問い』を手渡す時間であってほしいとも思うんです。

② 『できるときに、できる人がやればいい』という優しさのかたち

助けるって、いつもできることじゃない。体調が悪かったり、心が疲れていたり、何かに追われていたり。

誰にでも『今はちょっと無理』なタイミングはありますよね。

そんなときに、

『誰にでも優しくしましょう』

『思いやりを持ちましょう』

だけが道徳の答えだとしたら、苦しくなってしまう子もいるかもしれない。

だから伝えたいのは、『できるときに、できる人がやればいい』という考え方。

誰かを支えたいと思えるときがきたら、そのときにそっと動けばいい。

今はできないなら、できる誰かに任せて、自分を整える時間にしてもいい。

教え方、難しいですけどね。

優しさは、常に“配らなきゃいけないもの”じゃなくて、自分を犠牲にせず、でも他者に目を向けられる余白があるときにこそ、自然に流れ出すものだと思う。

③ 命を扱う教材に必要なのは、葛藤を見せる視点

『命は大切にしましょう』というテーマを扱うとき、つい話はキレイにまとめたくなると思うんですよ。

悪いことをせず、思いやりを持ち、正しい行動をする──そんな“理想の人間像”を押し出しすぎてしまうと、現実から浮いてしまう。

でも、実際の命の場面には、葛藤もあるじゃないですか。

『助けたいけど、できない』

『気づいたけど、何もできなかった』

『どう行動していいかわからなかった』

一見正しくない行動に見えることの裏側に、どんな気持ちがあったのか。

そこを一緒に想像し、語れる授業こそ、命の重さを実感できる時間にもなるのかなと。

まとめ

命は、大切にしなければならない──それはたしかに正しい。

けど、すべての命がいつも守られるわけじゃなくて、アヌーラの物語のような支え合いが成立した背景には、『思いやり』だけでは語りきれない環境や感情、決断の積み重ねがあるじゃないですか。

子どもたちにも、正解を教えるのではなく、問いを手渡せないかと。

正解を教えているつもりはないんでしょうけれど、子どもたちは賢いから、命は大切にするものっていうインストールがあるから、正解を探す授業になりがちですよね。

『どうしたら優しくなれるのか?』『自分が動けるときって、どんなとき?』そんなふうに、問えたらもっと良かったかなぁ…と思った参観日でしたというわたしの記録。

批判じゃないの。ただの理想。だけど、求められないから。

わたしは、子供にはこんな感じで説明してます。

コメント