マズローの自己実現の欲求を考えると、仏教の三毒はどうなってるの?

と疑問に思うことありませんか?人生で一体どちらが正しいのか。

ずっと考えてきて辿り着いた答え。

三毒なんて無くせねーよ。

こうです。

悟りって全部で52段あって、禅宗を開いた達磨大志でも悟り30段。ちなみに面壁九年って手足が腐るくらい厳しい修行をしてます。

無理でしょ、手足いるし。

だから私はこの考えに至りました。マズローの心理学理論と仏教の教えって、一見異なるようにも思えてリンクしてるんじゃない?リンクしてないとおかしくない?古代の教えに相違がでることが違うんじゃない?

こう思いました。

マズローのモデルを知る多くの人が勘違いしているのが『自己実現』の解釈。

このブログでは、マズローの『自己実現』の概念と仏教の『解脱』の考え方をはじめ、両者の共通点や相違点について、詳しくまとめています。

マズローと仏教の意外な共通点とは?

マズローの心理学と仏教、この2つは、一見すると異なる分野とも思えますが、共通点が存在している。

意外なつながりについて考えてみます。

- 自己実現欲求と解脱

- 段階的成長

- 至高体験

①自己実現欲求と解脱

マズローの理論の中心には『自己実現欲求』という概念があります。

これは、人間が自分の可能性を最大限に引き出そうとする自然な欲求を指している。一方、仏教には『解脱』という考え方があります。解脱とは、苦しみからの解放及び真の幸福状態に至ることを意味する。

解脱するには、煩悩を抑え、断ち切る修行をする必要があると言われていて、悟りの境地に至ることでもあり、両者によって示される目標は、最終的には恐らく同じ。

自己実現を果たすことにより、個人は内面的な満足感を得ると同時に、仏教的な枠組みでは苦しみから解放され、真の幸福(涅槃:ねはん)に到達するという考え方。

真の幸福とは、煩悩の火が消え、悟りの境地に至った状態のことを指してます。

②段階的成長

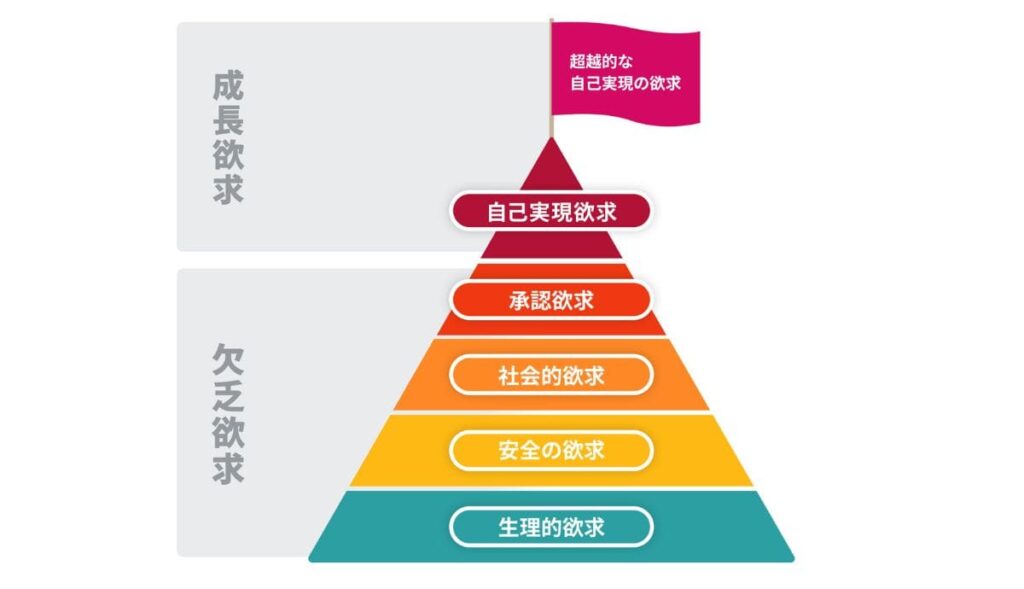

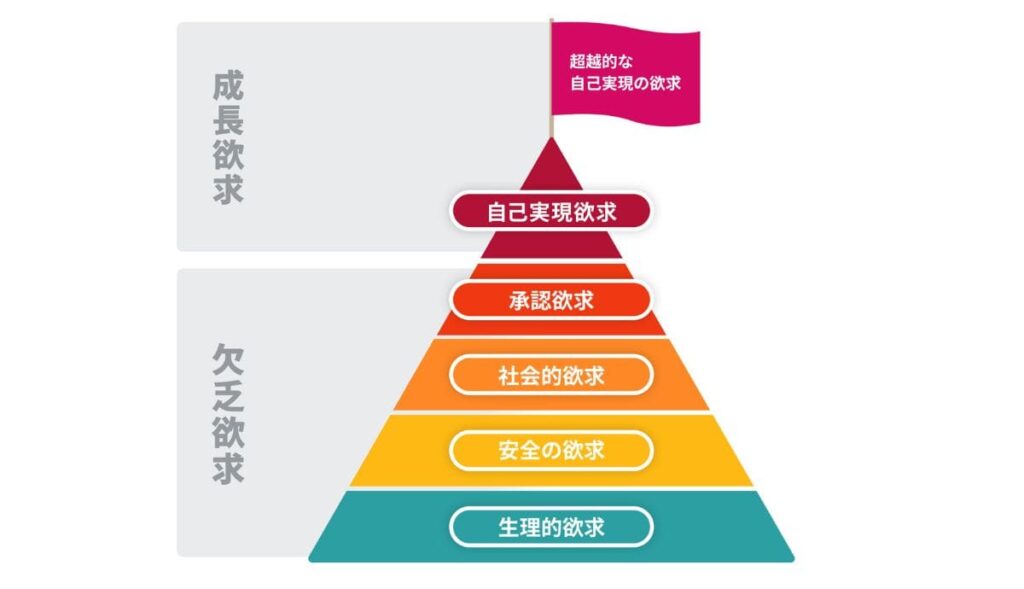

マズローの『欲求の階層ピラミッド』では、人間の欲求は生理的欲求から始まり、安全の欲求、社会的欲求、尊重の欲求を経て、自己実現欲求があり、それを超越した自己超越欲求があります。このプロセスは仏教の成長過程とも類似しています。

- 生理的欲求は、仏教における『欲』の状態に相当し、まずは基本的な生活の安定が求められます。

- 安全的欲求は、仏教における『欲』の状態に相当し、身も心も共に健康で、経済的にも安定した暮らしをしたいという欲求のことです。

- 社会的欲求は、仏教の『慈悲』の要素と重なります。個人が他者と良好な関係を築くことが重要です。

- 尊重の欲求(承認欲求を含)は、仏教の『正しい理解』を経て、自分と他者の尊重を含む内面の成熟に寄与します。

- 自己の超越は、自分のエゴを超えて他者や社会、世界に貢献したいと感じることです。

進化の過程を通じて、個人は自己中心的な欲求から、他者貢献性を帯びてくる。

③至高体験

マズローは『至高体験』という概念を提唱しています。

これは、一時的に人が深い感動や繋がりを感じる瞬間のことです。この体験は、仏教における『悟り』とも関連していると思わる。

至高体験と悟りは、どちらも人生において特別な体験や状態を指していて、気づきに近い感覚です。至高体験も悟りも、それ自体が通過点でしかなく、次の段階に進む前のステップの一つにしか過ぎないと、わたしは考えています。

このように、マズローと仏教は異なる文脈でありながらも、人間の成長や内面の探求という共通のテーマを持っています。

これらの考え方を通じて、私たちがどのように自己を実現し、最終的に解脱の境地に至るのかを探ることは、非常に意味のあることだと思えます。

マズローの『自己実現』と仏教の『解脱』の関係性

マズローが提唱した『自己実現』は、個人が自身の潜在能力を最大限に引き出し、自己の可能性を追求することを目指しています。

この概念は、仏教における『解脱』と深く関連していると思う。

- 自己実現と解脱の共通点

- 自己実現のプロセスと解脱の道

- マズローの進化した自己超越の欲求

①自己実現と解脱の共通点

自己実現と解脱には、次のような共通点があります。

- 内面的成長: 両者とも、人間の内面的な成長を重視しています。マズローは自己実現を通じて、個人が自己のアイデンティティや目的を発見することを促し、仏教では解脱を通じて煩悩からの自由を目指します。

- 全体性の追求: マズローにとっての自己実現は、全人的な成長を意味し、仏教の解脱もまた、心の平安と完全な幸福を追求する過程。両者は、個人の存在をより高い次元に引き上げることを目指しています。

②自己実現のプロセスと解脱の道

マズローは自己実現を達成するためには、まず基本的な欲求が満たされる必要があると提唱しています。

その中には、生理的欲求、安全欲求、所属欲求、尊重欲求(承認欲求)などが含まれます。そしてその先には自己実現欲求があり、自己超越欲求がある。

これに対し、仏教では『八正道』を通じて、煩悩を克服し、正しい認識を持つことが解脱への道とされています。以下は、両者のプロセスの比較。

- 欲求の満足 vs 煩悩の克服: マズローは自己実現の過程として、欲求を満たしていくことが重要と考えています。一方で、仏教は煩悩を取り除くことが解脱への鍵であるとしています。

- 個人主義と利他主義: 自己実現は個人の成長を重視しますが、仏教の解脱は他者への思いやりや利他の精神を重要視します。これは、マズローの『自己超越の欲求』とも関連し、他者を助けることが自分の成長につながるという視点を提供します。

結局、自己実現による個人の成長の先にあるのが自己超越の欲求、つまり他者貢献につながるとするのがマズロー理論で、仏教も同じく他者貢献につながっているということです。その過程で、人としての『欲』を利用するのか、それとも排除するのか?の違い。

仏教における八正道

- 正見(しょうけん) 正しい見解、偏った見方をせず、真理に合った見方をする

- 正思惟(しょうしゆい) 正しい決意、自己中心的な考えを捨て、真理に照らし合わせて考える

- 正語(しょうご) 正しい言葉、妄語や悪口をせず、真理に合った表現で話す

- 正業(しょうぎょう) 正しい行為、貪瞋痴の三毒を離れ、正しい行いをする

- 正命(しょうみょう) 正しい生活、世の中のためにならないことや人の迷惑になることをせず、規則正しい生活を送る

- 正精進(しょうしょうじん) 正しい努力、正しく励み、怠ったり、わき道へそれたりしない

- 正念(しょうねん) 正しい思念、雑念をはらった心の安定した状態にする

- 正定(しょうじょう) 正しい瞑想、心を統一して心を安定させる

③マズローの進化した自己超越の欲求

晩年のマズローは、『自己超越の欲求』という新たな概念を提唱しました。この概念は、単なる自己実現を超え、他者や社会への貢献を強調するものです。

これは仏教の教義、特に慈悲や利他精神と非常に相互的と思われます。

- 他者のための行動: 自己超越の欲求は、他者を支援し、その幸福を追求することを通じて得られる満足感を強調します。仏教でも、他者を救うために行動することが重要視され、これは解脱への道ともされます。

このように、マズローの『自己実現』と仏教の『解脱』は表面上異なるプロセスを持ちながらも、内面的な成長や全体性の追求という共通のテーマを持っています。

個人が自身の成長を追求する過程で、他者とのつながりを重視することが、より真の幸福につながって行くと考える方が自然です。

欲求の階層ピラミッドを仏教的視点で読み解く

アブラハム・マズローが提唱した『欲求段階説』は、人間の欲求を五段階に分けて整理した心理学の基本理論。

この考え方を仏教的視点で読み解くことが面白いんですよ。私たちが抱えるさまざまな欲求の本質や、その克服方法について新たな見識を増やすことができますよ。

- マズローの欲求段階の概要

- 仏教と欲求の関係性

- 五段階欲求と仏教的教えの相互関係

①マズローの欲求段階の概要

- 生理的欲求:食事、睡眠、排泄など、生存に必要な基本的欲求。

- 安全の欲求:身体的、精神的な安全を求める欲求であり、経済的安定や健康も含まれます。

- 社会的欲求:他者とのつながりや、コミュニティに所属したいという欲求。

- 尊重欲求(承認欲求):他者からの尊敬や承認を求める欲求で、自己評価(自己尊重)にも深く関わっています。

- 自己実現欲求:自分の潜在能力を最大限に発揮し、理想の自分になりたいという欲求。

- 自己超越欲求:自分のエゴを超えて他者や社会、世界に貢献したいと感じる欲求。

②仏教と欲求の関係性

仏教では、欲求は『煩悩』と呼ばれ、人間の苦しみの原因とされていますが、欲求そのものが悪とされるわけではなく、その欲求に対する度合いが問題視されていると考えます。

- 欲求からの解放:仏教の教義では、欲求を克服することが目標とされていますが、そのアプローチはマズローの理論と重なる部分もあります。欲求を満たし、次の段階に進むことを求める一方で、仏教は『足るを知る』ことの重要性を説いています。

つまり、足ることを知ることで、次の段階へと進める。

私は、そのように解釈しています。三毒を無くせと解釈されている方も見られるんですよ。多分『足るを知る』、こういうことだと思います。物があふれたこの時代、三毒を無くすという方が無理筋でしょう?

例えば、足ることを知れば、自分だけでなく他者へ分け与えることができる。お金で例えるならば、十分すぎるほど稼ぐことができたのであれば、そのお金を元に世の中に貢献することを考えることができる。

自身が満たされると、意識が自然と他者へ向かうようになる。

この思考が人として自然だと、わたしは考えています。自身が満たされるその度合いというものは、人によって違うとは思いますが、どこかで意識が他者へ向く。それが人としての自然な振る舞いじゃないかと思うんですよね。そしてその行為が、自尊心へ繋がって行くのであれば、マズローも仏教も両者どちらも成立するでしょう?

③五段階欲求と仏教的教えの相互関係

- 生理的欲求・安全の欲求:これらの基本的な欲求が満たされると、心の安定を得られます。これは、仏教においても重要な概念であり、まずは生活の安定を図ることが仏教的修行の土台となります。

- 社会的欲求:他者との関わりや助け合いが強調されるのは、仏教の基本的な教えと一致します。共感や慈悲の心を持つことで、真の社会的欲求が満たされると考えられています。

- 尊重欲求(承認欲求):自己肯定感や他者からの理解を求めるこの層は、仏教における『無我』の考え方と響き合います。自己に対する高い評価・自己尊敬や自尊心・他者からの高評価を求める欲求などが含まれていて、自己を過信せず、他者との関係性を大切にすることが、自分自身への理解を深める助けとなります。

- 自己実現欲求:仏教の『解脱』の概念と深く関連しています。自己実現は他者のため、つまり社会やコミュニティの発展へと向かうべきと教えられています。このプロセスでは、自己中心的な欲求を超え、より高い次元の意識へと到達することが重要です。

このように、マズローの欲求段階説を仏教的視点で読み解くことによって、欲求が持つ多面的な性質や、克服に向けた道筋を明らかにすることができます。

それぞれの欲求は、単なる個人の苦しみではなくて、より広いコミュニティや社会的の中で理解されていると、人をより理解しやすくなると思いますね。

マズローの『至高体験』と仏教の『悟り』の比較

マズローは、至高体験を『最高の幸福と充実の瞬間』と定義し、これを通じて自己実現の重要性を強調しました。

一方、仏教の『悟り』もまた、人間の苦悩から解放されるための究極的な目的として位置づけられています。この両者には、深い共通点と異なる視点があります。

- 至高体験とは?

- 仏教の悟り

- 共通点と相違点

①至高体験とは?

『神秘的体験、大いなる畏怖の瞬間、とても強烈な幸福感、歓喜、恍惚、至福すら感じる瞬間』であり、『このような瞬間は純粋であり、積極的な幸福感に満ちている。あらゆる疑惑、恐怖、禁忌、緊張、弱さが追い払われる。今や自己意識は失われる。世界との分離感や距離感は消滅し、同時に彼らは世界と一体であると感じ、世界に融合し、まさに世界に属し、世界の外側にあるのではなく、世界の内側に見入るのだ』

アブラハム・マズロー

人生の気づきにあたる部分もこれに含まれます。気づきは誘発されることもあるようなので、読書などで自身に知識が詰め込まれることで、急にもたらされることもあります。

ある日突然、急に世の中に見え方が変わる。

そんな感じです。

マズローが述べる至高体験は、運動競技・スポーツでの成功体験、何かに集中的に没頭している瞬間、大きな気づきや発見があったとき、身体的な極地に到達したときなどが挙げられています。

②仏教の悟り

対照的に、仏教における悟りは、個我を超えた存在へ至ることを目指します。悟りとは、煩悩の克服や無我の境地を通じて得られるものであり、以下のような段階があります。

- 無常の理解: すべての物事は常に変化していることを理解する。

- 無我の体験: 自我という固定観念からの解放。

- 涅槃(ねはん)の到達: 苦しみからの解放、完全なる安らぎの状態。

③共通点と相違点

共通点

- 豊かな体験: 両者とも、究極的な幸福感や美的経験を通じて人間性を実現しようとしています。

- 成長のプロセス: いずれも人間が本来持っている可能性を最大限に引き出すことを目的としています。

相違点

- 手段の違い: マズローが提案する至高体験は、感覚的快楽や創造性を経路とするのに対し、悟りは精神的修行や内的探求を通じて得られます。

このように、マズローの『至高体験』と仏教の『悟り』は、異なる視点を持ちながらも、人間の成長や幸福追求に関して補完的な関係にあると言えます。

マズローが示す方法が日常生活の中で得られるものであれば、仏教はより深遠な精神的旅を求める道を提供しています。両者の相違点を理解することで、自己実現の多様なアプローチを学ぶことができるでしょう。

現代における仏教とマズローの教えの活かし方

現代において、マズローの心理学と仏教の教えは、個人の成長や幸福追求において確かな指針を提供しています。

これらの思想は、自己実現や解脱といった、より深い自己の理解を促し、日常生活においても実践的に利用できます。

- マズローの教えの応用

- 仏教の教えの活用方法

- 共通の考え方

①マズローの教えの応用

マズローの『自己実現』は、自己の潜在能力を最大限に引き出すことを目的としています。これは次のように現代に役立てることができます。

- 目標設定: 自己実現には明確な目標設定が必要です。自分が本当に望むことを見つけ、具体的なアクションプランを立てることで、日常生活の中でモチベーションを維持できます。

- 自己反省: 自己分析や反省を通じて、自分の価値観や欲求を見つめ直すことは、マズローが重視したプロセスです。

- 支援ネットワークの構築: 周囲の人々との関わりを深め、他者との関わりを通じて成長し、新たな視点や機会を得ることができます。

②仏教の教えの活用方法

仏教においては、自己を超えた存在との繋がりや慈悲の心を持つことが強調されています。このような視点は次のように現代で役立ちます。

- マインドフルネス: 仏教の瞑想方法は、瞬間瞬間に意識を向けるマインドフルネスを実践することで、ストレス管理や心の安定に寄与します。忙しい日常の中で、自分を見失わないための手法です。

- 慈悲の実践: 他者に対する思いやりや支援を意識することは、社会的なつながりを強化します。ボランティア活動や他者貢献を通じて、自己中心的でない生き方を実現できます。

- 欲望の理解: 仏教の『苦』に対する理解は、現代の消費文化に対する批判や反省を可能にします。自己の欲望を見つめ直し、本当に大切なものは何かを考えることに意味があります。

③共通の考え方

マズローの自己実現理論と仏教の教えは、矢印こそ違うものの、最終的には同じ着地点になります。

- マズローの教え

例えばですが、高い立場や強い権力を持っていることが自己に対する高評価な人がいるとします。

地位が自己尊重になる人もいる。

『私は、〇〇という事業の社長である』

こういう理由で自己評価を高めている。

人によっては、社長だから何?という人もいるかもしれませんが、本人にとってみれば、その立場が大事。

その立場を維持することで、自己評価が高くなるという欲求を満たすことができれば、これが尊重欲求(いわゆる自尊心)へとつながって行くのがマズローの教え。

自分が納得できている根拠で、自分を満たすことができるのなら、『社長』という立場が必要ならば、それは守らなければならない。

正当なり理由に基づく高い自己評価は、自分に対する敬意や誇りなどを生み出してくれますよね。

そして、その社長という立場を使い自尊心を満たすことで、〇〇という事業で他社貢献ができるようになる。

- 仏教の教え

仏教であれば、『社長』という立場に捕らわれることは貪瞋痴(とんじんち)に当てはまり、『煩悩』であるとされます。

煩悩を取り払い、そこに満足せずに足ることを知り、自身は世の中で、どういったことで貢献ができるのか?ここに意識を集中させることに意味があるというのが仏教的考え方。

行きつく先は同じです。

マズローの言う、『社長』という立場で自身を満たした先に他者貢献があるのか、『他者貢献』をするために、自身の煩悩に向き合い、反省を促しそこに向かうのか?ここに違いがあるだけです。

無理をして品行方正になるのも無理がくる、まず、気づきがなければ何も成立しないのであれば、先に、自身の心に素直に自然な形で欲を満たして行く方が、結局は自身を成長させる近道なのではないか?というのが私の見解です。

ただその欲求が、満たされればきちんと止まるものなのか、いくら満たしても止まらないものなのかには、注意が必要なんだと思います。

要するに、どちらも小欲知足。

まとめ

マズローの自己実現理論と仏教の教えには、人間の内面的成長や幸福追求に関する共通点がありますよね。

わたしは、両者は表現の仕方こそ違いますが、到達点は同じという見解でいます。

現代においては、7つの習慣を元に『自己実現』を目的とした教育がありますが、あの到達点は『お葬式に参列者からどう見られたいか?』という承認欲求を元に解説がなされています。

もしかすると、マズローの4番目の欲求とされる『尊重の欲求』が『承認欲求』として解釈されたことが原因であるかもしれません。

わたしは、到達点としては『自身のお葬式に参列者からどう思われていたいか?』ではなく、『残された者に価値ある何を与えることができたか?』こちらが到達点としては正しいと解釈しています。

マズローと仏教の教えを効果的に活用し、自己実現と解脱の境地を目指していくことが重要であると考えます。

『自身のお葬式に参列者からどう思われていたいか?』という承認欲求を否定するわけではありません。ただ、それは人生の通過点として、自尊心を高め、尊重の欲求を満たすために活用するならいいんじゃないですかね。

その承認欲求をゴールにしてしまうと、スタートもそのゴールを元にした自己実現になってしまう。そこから出る弊害に気づいた方がいいと思います。

マズローのモデルを知る多くの人が勘違いしているのが『自己実現』の解釈。

『自己実現』と聞くと、自分のやりたいことを実現するとか、自分の夢を現実にするといった、自分中心、個人主義的な自己の実現をイメージする人が多いかと思います。

自分中心、個人主義的の先にどんな未来があるかを想像したことがありますか?それはとても独裁的なものだと想像しえる。

例えばですが、高い立場や強い権力を持っていることが自己に対する高評価な人がいるとします。

『私は、〇〇という事業の社長である』

前述したような、こういう目標が悪いわけじゃないんです。そこには小欲知足が無いといけない。『高い立場や強い権力』が自尊心を満たすために必要なら利用するのはいいんじゃないですかね。

そこに執着することが愚かということを自分で十分に分かっておく必要がある。

もっと言うなら、『〇〇という事業をやってみたい!』こう思える自己実現が最も望ましい形なのだと思います。

たしかに自己実現は、人が自分の可能性を最大限に発揮できるようになるための重要なプロセス。

『外にある大義』、『人から言われた正解』に向かうのではなくて、自分自身で『ここでやってみたい』、『これをやってみたい』と自分自身が心底思えるか、自分的大義を何に見出だせるか?

企業でも起業でも何でもいい。そこを明確にしておく必要があると感じます。

自分の好きな仕事をし、自分の中で最も大切な価値観に沿って行動するなら、あなたは利己的であり、同時に利他的であることができる。

それがアドラーで言う、他者貢献ギバーであり、他者志向型ギバー(他者思考型ギバー)です。

仕事には、生業としての仕事と、天職であり使命としての仕事がありますよね。

生業としての仕事は、生活のための仕事であり、外発的な欲求、欠乏欲求を満たすもの。

一方で、天職や使命は存在欲求で、内発的な欲求にあたり、仕事がそれを満たすときには、仕事が喜びになり、喜びが仕事になります。

自己実現できる人はこれを知っている。

自分の使命や天職を知った人は、それを追求することになると思います。世の中、そうなってる。使命感に駆られるような感覚で、後戻りしたいとも思えないから。

コメント