『依存心を手放そう!』『依存心をなくそう!』って言われても、そんなに簡単にできるもんじゃないですよね。特に、子どもの頃に十分な愛情をもらえなかったり、『我慢しなさい』って突き放されることが多かった人は、その影響がずっと残ってることがある。

例えば、

- いつも誰かの気を引こうとする。

- 期待に応えないと愛されない気がする。

- 一人になると、不安で仕方がない。

こんなふうに、人に依存しちゃうクセができてしまうことがある。

でも、これは『弱さ』とか『甘え』じゃなくて、ただ『生きるための防御本能』だっただけ。

この記事では、依存心を解放するための具体的な『依存心をなくす方法』についてまとめてみました。

依存心は心の防御システム

人って、生きていくためにいろんな方法を編み出すんですよね。その中のひとつが『誰かに気にかけてもらうこと』だったりする。

例えば、子どもの頃、

構ってほしい!見捨てないでほしい!

って強く思ってた人もいると思うんですよ。

そういう気持ちが出てくるのって、それを主張しなければ愛情をもらえなかった経験があるから。

一方で、逆に、

いい子でいなきゃっ

て必死にがんばってた人もいる。

ワガママを言わなければ、嫌われずに済む。自分の気持ちを抑えれば、受け入れてもらえるっ。

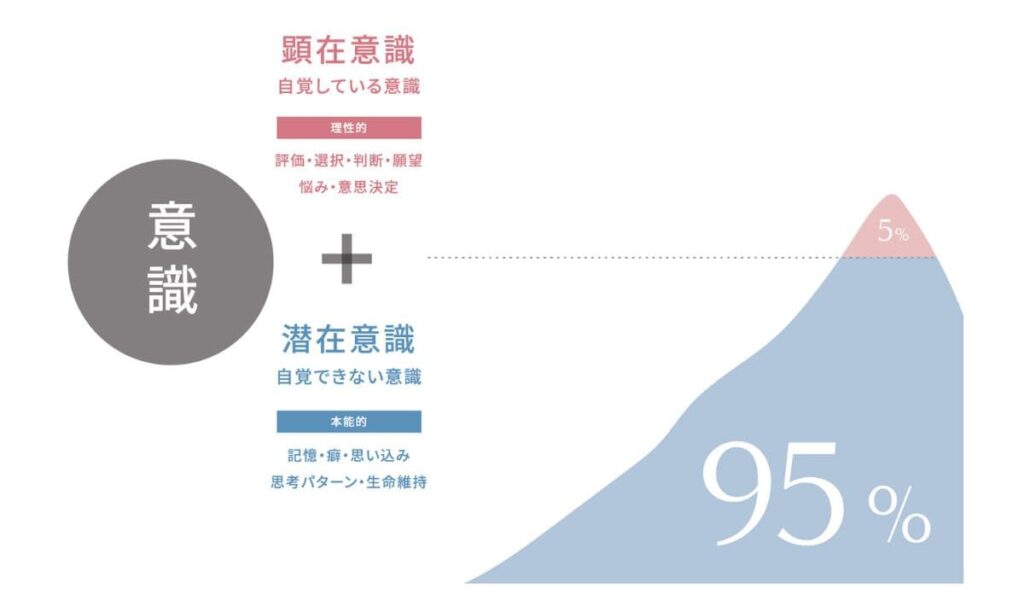

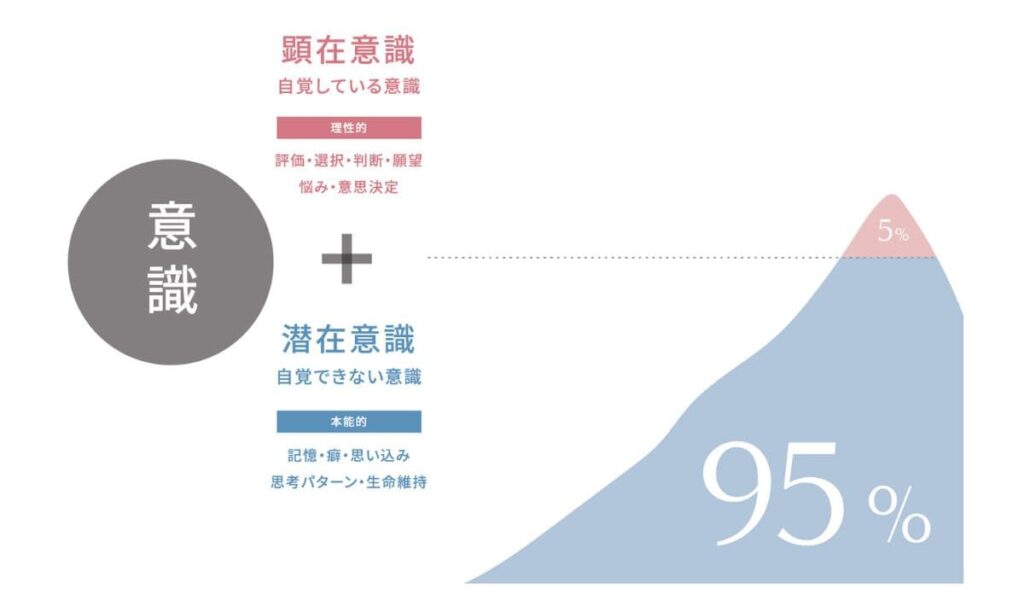

て、無意識のうちに学習しちゃう。そう、無意識。

どちらのタイプも、幼い頃の自分が、

このやり方で生きていくしかない!っ。

て考えて身につけたもの。だって、子どもは親がいないと何もできないから。衣食住の選択ができないでしょう?

だから、もし今、

私って依存しすぎ……?

って思ったとしても、それは過去の自分が頑張って頑張って生き延びてきた証でもある。

て受け止めてあげることが大事。幼い自分が生きるために考えた最善の選択だっただけ。

だからこそ、まずはその気持ちを否定せずに、

そっか、こうやって私は今まで生きてきたんだな。そうやって自分、守るしかなかったんだな。

じゃあ、どうやって少しずつ手放していけばいいんだろう?

なぜ依存心が生まれるのか?

幼い頃、こんな経験はありませんでしたか?

―幼少期の生存戦略編―

- 第1位:『いい子ランキング上位をキープしないと愛されない!』

いつも『いい子だね~』と褒められ続けた結果、親の期待に応えることでしか自分の価値を見いだせなくなったタイプ。常に『優等生』『長女(長男)の鏡』『〇〇家の誇り』と称賛されるも、少しでもミスをすると『期待外れ』のレッテルを貼られがち。

努力しても『もっとできるでしょ?』とハードルは青天井。なのに、疲れたと言えば『根性が足りない』と一蹴。賞味期限が切れたアイドル並みに、プレッシャーの中で愛され続けなければならない悲しき宿命。 - 第2位:『親の機嫌取り選手権、毎日開催中!』

怒られないために、常に親の顔色をうかがっていたタイプ。『今日は機嫌いい?ヤバイ、イライラしてる…撤退!』と親の様子を察知する能力が異常に高い。気を抜くと『なんでそんなことしたの?』と怒りの鉄槌が飛んでくるため、安心できる時間がほぼない。

親のご機嫌センサーが鋭敏すぎて、もはやエスパー、超能力レベル。将来占い師へ。 - 第3位:『比べられ続けて自己肯定感ズタボロ選手権』

『〇〇ちゃんはできるのに、なんであなたはできないの?』と言われ続け、自信を奪われたタイプ。何をしても『誰かより下』と評価され、自分の頑張りはスルー。結果、『頑張っても意味ない』と思い込みがち。

親の中では『他人と比べることで向上心が育つ!』という謎理論が採用されがち。でも、こっちは日々の生活が生存競争。トップに立てなければ価値なし、なにその地獄のルール。もういっそ、努力よりも他人のミスを願う方向にシフトした方が良かったかもしれない(いや、それはダメ)。 - 第4位:『感情封印マスター』

『泣くな』『弱音を吐くな』と言われ続けたことで、感情を抑え込むのが当たり前になったタイプ。ちょっと落ち込んでも『私が弱いからダメなんだ』と自己処理。友達の悩み相談には神対応できるが、自分の気持ちは誰にも話せない。

もはや感情の忍者。自分の心の痛みは誰にも悟られないが、他人の感情には敏感すぎてカウンセラー並みのアドバイスを放つ。『大丈夫?』と聞かれたら、反射的に『大丈夫!』と即答。でも内心は『いや、実は全然大丈夫じゃないんだけどな…』と思ってる。でも、誰にも言えない。涙腺は強化ガラス、心のうちは要塞。問題は、その要塞に誰も立ち入れないこと。 - 第5位:『自己決定権ゼロの人生』

何かを決めようとしても、すべて親が先回りして決定。『あなたにはまだ無理』と言われ続け、自分の意見を持つ機会がなかったタイプ。大人になっても『これでいいのかな…?』と不安になりがち。

まさかの“人生オートモード『搭載。自分の進路、趣味、服装まで、すべて親の選択済み。選択肢がないRPG。

親の口癖:『あなたにはまだ早い』『そんなの考えなくていい』→ 気づいたら、大人になっても何を選べばいいのかわからない現象発生。いざ決断を迫られると、脳内に『親に聞いてから決める』という選択肢が自動表示。店員に『こちらでよろしいですか?』と聞かれたら、『えっと…お母さんに聞いてもいいですか?』と言いそうになるほどの決定権喪失状態。

ーその他、ランク外だけどあるある部門ー

- 甘えようとすると『そんなことくらい自分でやりなさい』と突き放される

- 『あなたのためにやってるの!』と意見を言う隙なし

- 親が望む未来以外は認められない

こうした経験が積み重なると、『自分の気持ちを素直に表現しても受け入れてもらえない』という思い込みが生まれます。その結果、こうなる↓

―日常依存行動ランキング賞―

- 『常に誰かの気を引きたい!』賞

→ つい『大丈夫?』って言われたくて、意味深な投稿をSNSにアップ。

(ストーリーじゃなくて、直接言ってくれ) - 『期待に応えなきゃ愛されない!』賞

→ 断る勇気がないまま、頼まれごとを全部引き受けて疲れ果てる。

(献身の精神がすごいけど、こっちが心配になるレベル) - 『相手の顔色レーダー常時ON』賞

→ 目の前の人の機嫌を読む能力は探知機レベル。でも、自分の気持ちは無視。

(これ、職業スキルに転用できるんじゃ?) - 『自分の意見より、相手の意見を優先!』賞

→ 『私の気持ちはどうでもいいので、あなたが決めて!』と丸投げしがち。

(せめて『どっちでもいい』くらい言おうか) - 『LINE未読1時間で震える』賞

→ 既読がつかないだけで、『嫌われた?』と勝手にパニック。

(相手はただ風呂入ってるだけ) - 『ひとりで決められない!』賞

→ 何かを決めるとき、『これってどう思う?』と5人くらいに意見を求める。

(多数決でもする気?)

といった依存的な行動が身についてしまう。

こういう環境で育つと、『自分の気持ちを抑えてでも、誰かに認められなきゃ!』って思い込んじゃうのも無理ない。でも、安心してほしい。これは、ただの過去の習慣。

依存心と向き合うために大切なこと

では、どうすれば健全な人間関係を築き、自分の気持ちと向き合っていけるのでしょうか?

- 依存心を否定しない

- 安全な環境を作る

- 少しずつ手放していく

- 感情をメタ認知する

①依存心を否定しない

『私、依存しすぎかも…』と責める必要はないです。依存心は過去の自分が『この方法でしか安心できない』と考えて作り上げたもの。

それを否定するのではなくて、なかったものとするのではなくて、『この気持ちは過去の自分が生きるために作ったもの』と受け入れて、まずは自分を責める習慣から抜け出すことが大切。

依存心は『愛情を求める気持ち』の裏返しであり、『今まで必死に生きてきた証』。

それを理解すると、『自分はダメだ』と思うのではなくて、『よく頑張ってきた』と自分を労わる気持ちができると思うから。

②安全な環境を作る

依存心を手放すには、自分の気持ちを素直に表現できる環境が欠かせない。

信頼できる友人やパートナー、カウンセラー、あなたを否定せず受け入れてくれる人と関係を築けるといいのかな、と思います。

そのためには、自分の本音を話してもいいと思える相手を探す。無理に多くの人と関わるのではなく、少数でも深い信頼関係を築くことを優先する。

ただし、見極めも必要で、依存者がそういう人を探そうとすると、やっぱり意識が『依存』にあるので、適材を見つけられたとしても、一見、冷たく感じることがあるかもしれないんですよ。

あなたを否定せず受け入れてくれる、ここの理解にズレを感じることがあるから。

だって、依存側の求めてる受容って、全受容でしょう?受容でも受容の仕方が違うんですよ。

ここで補足しておきます。

健全な受け入れと、都合のいい優しさの違いをみる基準

- 共感してくれるけど、何でも受け入れられるわけではない

- 本当に健全な関係では、相手はあなたの話を聞いて共感してくれるけど、何でもかんでも『うんうん、そうだね』とは言わない。

- 『それはちょっと考え直したほうがいいかもね』とも言わない(言う人は、他人の課題とあなたの課題、自分の課題をきちんと分けられていない証拠)。

- 『励んでくれるけど、あなたの代わりに決めない』

- 健全な人は、『あなたはどうしたい?』と本人の意志を尊重する。

- 依存を利用する人は、『これをやったほうがいいよ!私が教えるから』と介入してくる。

- 『依存的な行動を見極められない』

- 毎回否定的な話をしてもずっと受け入れてくれる人は、一見優しいそうですが、実は依存の連鎖を生む。

- 健全な人は、話を聞いた後、『じゃあ、これからどうする?』と建設的な方向へ向かって言ってくれる。

- 『自分の時間を大切にしている』

- 本当に心のバランスが取れている人は、相手に尽くしすぎず、自分の時間も大切にしてる。

- 例えば『助けたいけど、わたしにできる範囲で。』というスタンスを持っている人は、健康的な距離感を守ってくれる。

- 『冷たく感じることがある=自分で考える時間をくれる』

- 依存心が強いと、『いつも味方でいてほしい』と思ってしまうけど、健全な人は必要に応じて距離をとることがある。それを『冷たい』と感じるかもしれないけど、それは『あなたが自分で考える力を持てるため』の行動だったりする。

- 逆に、何でもかんでも『私が助けますね!』と言ってくる人は、依存を増長させる可能性があります。

健全な関係の人は、優しさと距離感のバランスが取れている。一方、依存の関係では『相手の気持ちを最優先しすぎる』『決める』『何でも受け入れる』といった特徴がある。気を付けて。

『受け入れてくれるけど、全部考えるわけじゃない人』

『あなたの決断を尊重できる、優しい人』

これを基準に見極めるといいと思います。

安心できる環境は対人関係だけではありません。自分が落ち着ける空間を作ることも大切。

③少しずつ手放していく

いきなり『もう依存しない!』と決めるのではなく、『今日はちょっとだけ、自分でできることを増やしてみよう』というスタンスで進めることが大切。

急激な変化は心に負担をかけ、かえって不安やストレスを増やすことになるから。長年続いた依存心をいきなり手放そうとすると、強い喪失感や不安に襲われることもある。

だから、無理をせず、段階的に『少しずつ』取り組むことが重要。

いつも頼っていた相手に、自分から『今日は自分でやってみる』と伝えてみる。

依存の対象となるもの(人、習慣、行動)を少しずつ減らそうとしてみる。できなければ、また戻る。一進一退でいい。

自分で決める小さな選択を増やし、『自分でできた!』という成功体験を積む。

こうした小さな積み重ねが、自信につながり、徐々に依存からの脱却を助けてくれます。

④感情を『メタ認知』する

『ああ、今の私は“構ってほしい『って思ってるな』と、自分の感情を客観的に眺める習慣をつけることで、冷静に向き合えるようになります。

例えば、何か嫌なことがあったときに『私なんて誰にも必要とされていない』と感情的になったら、一歩引いて『今の私は誰かに認められたいと思っているんだな』と気づくことが大切。

感情を客観的に見ることで、それに振り回されるのではなく、落ち着いて対応できるようになるからです。

この感情はどこから来ているの?

と考えることで、自分の根本的な欲求や思い込みに気づくきっかけにもなります。こうした習慣を続けることで、感情に流されず、冷静に自分と向き合う力がついていきます。

まとめ

依存心は、これまでの人生で積み上げてきたもの。

長年の思考や行動のクセを一瞬で変えることはできません。だからこそ、無理に消そうとせず、『これまでの自分がどうやって生き延びてきたのか?』を振り返り、労わることが大切。

焦る必要はないです。

あなたはすでに、ここまで頑張って生きてきたから。

その事実をしっかり認めたらいい。

『今の自分を責める』んじゃなくて、『これまでの自分がどれだけ努力してきたか』を理解、それから『これからどう生きていきたいか?』を考えることが重要。

仕方ないんですよ、あのときあぁすれば….違う、あのときのあなた(自分)は、あれが精一杯で、あぁしかできなかったんです。あぁやって、自分を守る意外術がなかった。そう考えたら、仕方ないでしょう?と思えませんか?あれが、あなたの精一杯だった。なら、頑張ったじゃないですか。十分でしょう?

十分頑張った。そう思えたら、そのときのあなたから続いている今のあなたが、統合される。

自分の一部として、過去の自分になる。そう思えた瞬間から、違う自分で歩けるから。

これからは、もっと自分の気持ちを大切にしていい。誰かの期待じゃなくて、『本当はどうしたい?』って自分に問いかけながら、一歩ずつ進んで行けばいい。

焦らなくて大丈夫。あなたのペースで、あなたらしく。

コメント