他人軸ができてしまう原因のひとつに、

母親の影響があるの知ってますか?

人生で、他者の期待や意見に左右されすぎて、

自分自身を見失ってしまうこと、実はよくある。

わたしもそう。

気づいたときの絶望たるやよ。

その人生の利点と言えば何か?

- 誰かに、他人の人生を生きさせるようなことはしない

- 自分の人生は、自分の言葉で選べ

こう言えるようになったことでしょうかね

(言うだけで強制はしないけど)。

- コントロールしない

- 押しつけない

- 自由を奪わない

『他人軸』と呼ばれる状態は、特に母子関係から大きな影響を受けることが知られてます。

この記事では、他人軸の特徴や影響、そして母親との関係がどのように他人軸に寄与しているのか?

子育てのカラクリを詳しくまとめてみました。

みんな、知らなすぎるよ。

自分自身を見つめ直して、真の自分らしさを取り戻すきっかけになればいいかなと。

他人軸になる原因と母親の影響

他人軸とは、自己の思考や価値観が他者の意見や期待に大きく影響を受ける状態を指します。

原因は多岐にわたるけど、その中でも特に母親の影響が重要な役割を果たしている。

ここでは、他人軸がどのように形成されるのか、

また、その根底にある母親の育成スタイルや影響力について考えてみます。

- 母親の育成スタイルと関連性

- 母親の影響による具体的な事例

- 他人軸を形成する際に見られる特徴

① 母親の育成スタイルと関連性

母親は通常、子どもの発達において中心的な存在で、その言動や価値観は子どもに強い影響を及ぼしていく。

具体的には、以下のような影響が考えられます。

- 価値観の受け継ぎ

幼少期における母親の価値観は、子どもの心の中に深く刻まれる。

特に『他者の期待に応えなければならない』という認識は、家庭内の環境や母親の反応を通じて形成されることがあります。 - 承認を求める姿勢

母親からの評価が自己価値の指標となる場合、特に母からの承認を求める傾向が強まる。

こうした無意識的な承認欲求は、他人軸をより一層強化する要因の一つです。

② 母親の影響による具体的な事例

母親の影響は、子どもが選択をする際にさまざまな形で影響力を持ちます。

以下にいくつかの具体例を挙げます。

- 選択肢の狭まり

母親の期待に沿った進路選択をしようとするあまり、自己の本当の感情や興味を犠牲にしてしまうことがよくあります。『母を喜ばせる進路を選ばなければならない』と感じることで、自分の選択肢が狭くなってしまうんです。もしくは、無意識にそうしてしまうこともあります。 - 自分を犠牲にする思考

他者の感情を優先させ、自分自身の欲求や感情を抑え込む傾向が強まることがあります。

こうした自己犠牲的な思考は、他人軸の形成に寄与する要素になる。

こちらも、無意識要素が強い。

③ 他人軸を形成する際に見られる特徴

他人軸が根付く過程で、顕著に現れる行動様式には様々な特徴があります。

- 他者の評価への過度な反応

他者の反応を気にしすぎてしまい、自身の意見を優先することができなくなる。

もしくは気に入らない他者の反応があれば、排除しようとする。 - 自己の意見の不在

自分自身の価値観や意見を持つことよりも、他者の期待に応えること、他者からの評価を優先するため、自己の意見が欠如。

基準は常に他者承認、承認されるように振舞っていくので、自分の意見は消失。

どう見られるか?だけに意識がある。

他者の評価や期待は、もちろん母親との関係性から来るので、無意識的に周囲とこういったコミュニケーションの取り方をしている可能性が高い。

指針となるのは、自慢話をしていないかどうか?

自身に否定的な態度を取る人に抵抗を感じ許せない、そういった感情がないかを意識してみたらいいと思います。

これらはすべて、上2つの思考回路から成り立つ構造がある。

なぜか?

自尊心があれば生じない感情だから。

これを意識下でしている状態であれば、まだマシ。

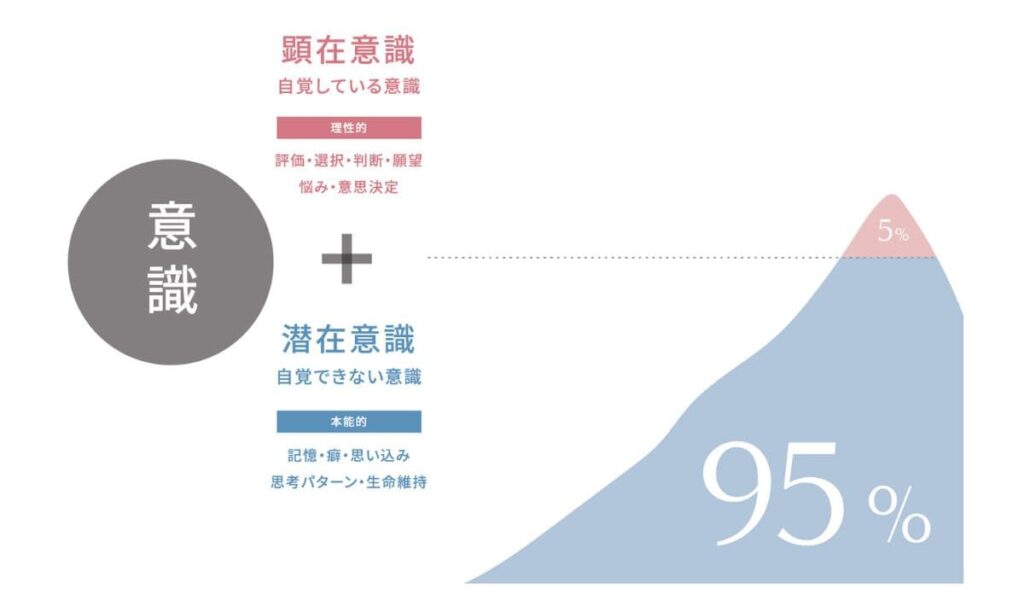

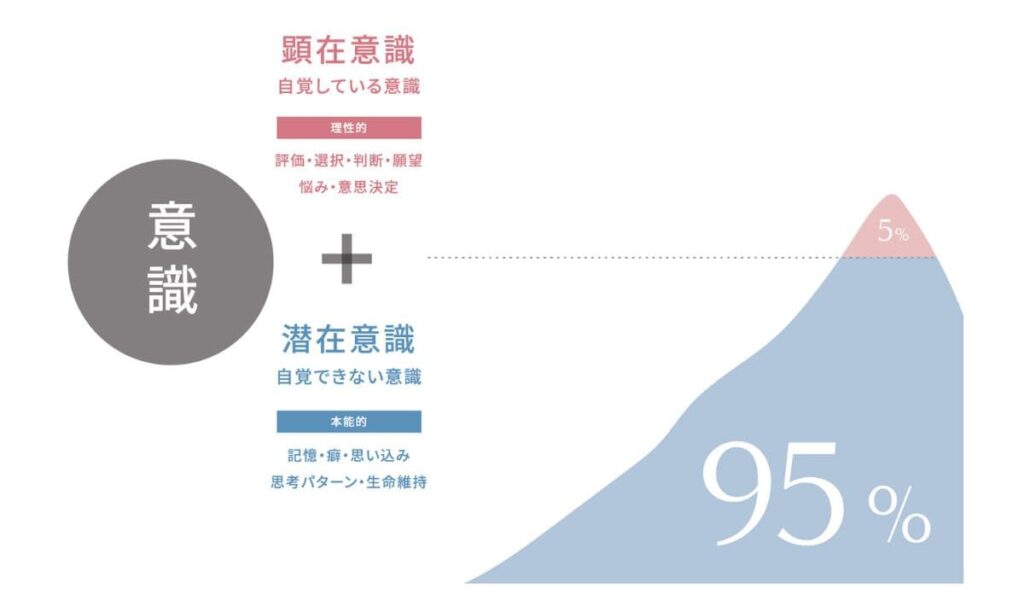

これが無意識下で起こるから問題。

本人も気づかない。

どういうことかと言うと、ソクラテスで言う『無知の知』状態になっているということ。

知らないことすら、知らない状態。

そういう自分に気が付かない。

こんな風に、他人軸の確立には母親との関係や育成スタイルが深く関わっていて、その影響は幼少期から持続するもの。

この認識を持てたのなら、自分自身を見つめ直すことは、変化への第一歩。認識を持つこと、無知の知状態から抜け出すのが一番難しい。

他人軸とは何か?その特徴と影響

他人軸とは、自分の考えや価値観よりも、周囲の人々の意見や期待を優先する生き方を指します。

自己を犠牲にすることで周囲との調和を図ることが多く、自分自身を見失う要因になる。

じゃぁ、この他人軸にはどんな具体的な特徴があり、それがどんな影響を与えていくのか。

- 他人軸の特徴

- 他人軸による影響

① 他人軸の特徴

承認欲求の強さ

他人軸の人々は、他者に認められたいと強く望む傾向があるため、周囲の人の評価に重きを置いてしまう。

例えば、他者の期待に応じて外見や行動を変えることが多く、自分自身の感情を隠してしまうことがあるし、逆に自分の優位性承認のために過度な自慢をすることもある。

本当はすごくインドア派なのに、Instagramフォロワーのために、もしくは周囲へのアピールのために土日パーティーに出かけ、ストーリー取ってアップして『いいね!』稼ぐとかもそのひとつでしょうね。

それが目的を持った仕事に繋がるなら賛成だけどさ。

高い適応力

周囲の雰囲気や状況を敏感に察知し、それに基づいて行動する才能は持っている。

しかし、自分自身の意志を表現することが難くなり、『空気を読みすぎる』ことが逆に自分を苦しめる結果となることもある。

空気を読みすぎるその行為は、時に他者にも窮屈さを与えるものなので、人間関係の悪化は否めない。

空気を読みすぎるという自己理解が必要になりますが、そこに気が付かない可能性も高いです。

補足するなら、高い適応力は持っていても、課題の分離はできないので、解決力がありません。

悩みが尽きず、コミュニケーション能力に欠けるという法則が成り立つ構造があります。

自己評価の低さ

他人軸の人は、他者の評価に強く影響されるため、自己評価が低くなる傾向があります。

他者と自分を比較して劣等感を抱きやすく、その結果、自分のやりたいことや目標を追求することを諦めることも少なくない。

どうなるかと言うと、親に言われるがままの進路になりやすいですよね。

② 他人軸による影響

ストレスや不安の増加

他者の期待や評価に常に振り回されるため、日常的にストレスや不安を感じることが多くなります。

この状態が続くと、精神的な負担が大きくなり、メンタルに悪影響を及ぼしていく。

自己実現の妨げ

他者の期待に応えるために自分の意見や希望を押し殺すことで、真の自分は見失いやすい。

本来の自分が望むことを実現できず、自分の人生を他者の期待によって構築してしまうリスクも生まれる。

どういうことかと言うと、誰かの作った人生を歩むことになる。

誰かに依存がある状態では、自己実現はできない。

自分の人生を歩むことは不可能だからです。

人間関係の複雑化

他者と合わせることで、表面上は円滑な人間関係を築いているように見えるかもしれないけれど、心の奥では本音が言えないため、ストレスが溜まります。

このストレスが蓄積することで、信頼関係が損なわれたり、孤独感が増したりすることも普通にある。

どういうことかと言うと、自己理解が進まない、自分の人生を切り開くことができないという構造が成り立りますよね。

ストレスが蓄積されれば、発散場所が必要になる。

その発散がコミュニケーションの悪化を招く。

世の法則です。

次は、母親との関係がこの他人軸に与える影響について考えてみます。

母親との関係が他人軸に与える影響

- 愛情と条件付けの関係

- 母親の期待がもたらす影響

- 母親の自己肯定感と子どもへの影響

- 母親の感情に対する敏感さ

- 自己表現と対話の大切さ

① 愛情と条件付けの関係

多くの子どもは、母親からの愛情を得るために『良い子』であろうと努力しがち。

そのため、母親が示す条件付きの愛情が子どもの心に根づくことがあります。

つまり、母親の期待に応えようとするあまり、無意識下で

『母親が喜ぶ行動や言葉』

を中心に行動するようになり、自身の感情や欲求は無意識的に後回しにされます。

結果として、このような前提が他人軸を強化し、自己評価を下げる原因になる。

自身の感情や欲求は満たされることがないので、空っぽのまま。

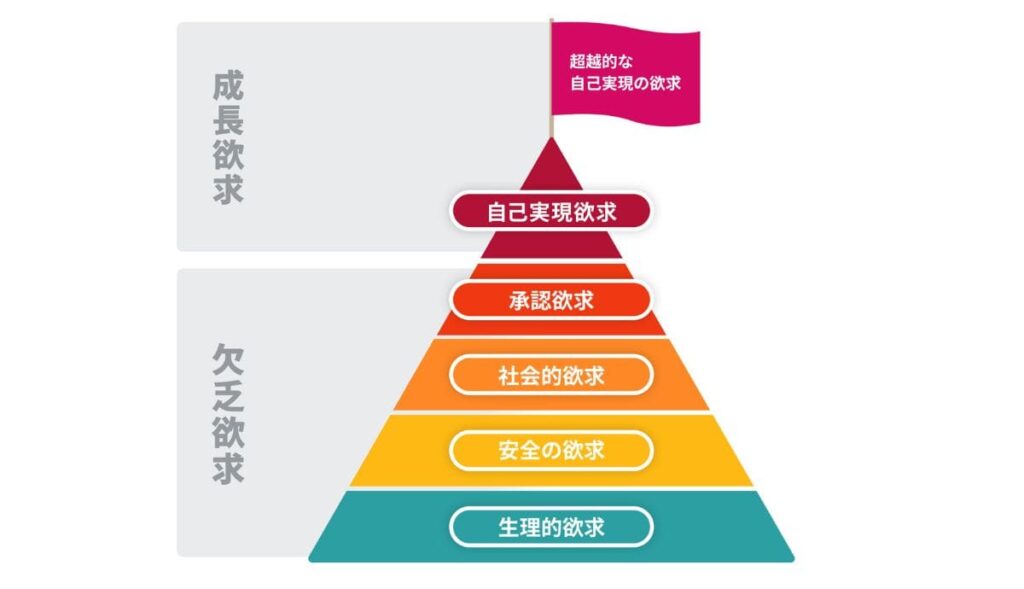

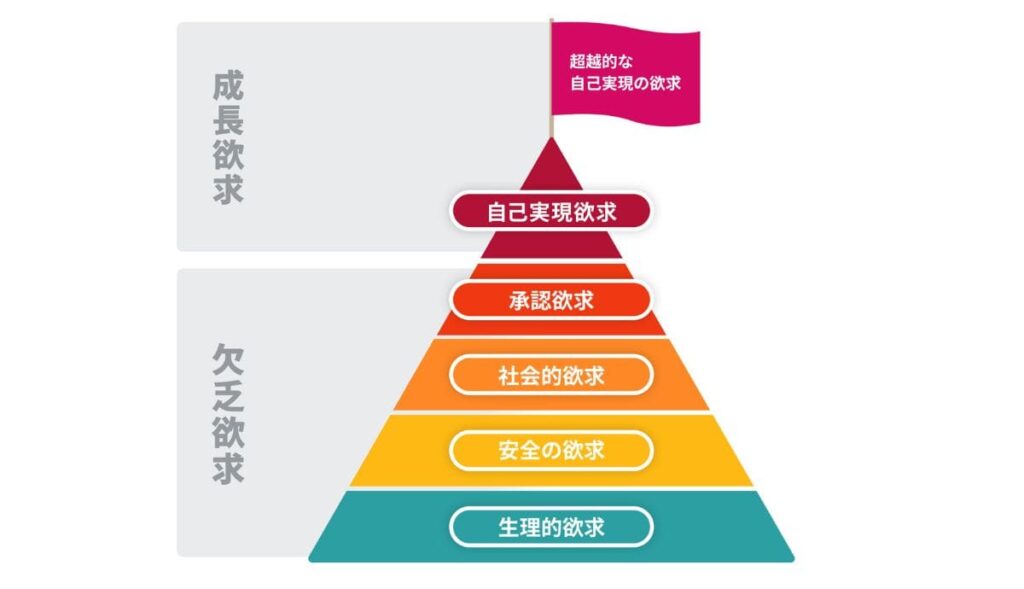

マズローで言う、安全の欲求~承認の欲求を求める行為がずっと続く状態です。

ここを上下ウロウロする人生。

承認欲求は、本当は尊重欲求ですが、尊重欲求とは無縁になります。

自己尊重なんてできないから。

あえてずっと承認欲求と書きます。

心身ともに健康で、経済的に安定した暮らしをしたいという安全の欲求~集団に所属したり、仲間を得たり、家族や友人などから受け入れられたいという社会的欲求、他者から認められたい、評価されたいという心理的承認欲求をずっと求めウロウロする人生になる。

母親が喜ぶ行動や言葉にフォーカスしていますが、母親もまた、子どもが喜ばせてくれるその環境がおかしいことに気づきがないといけません。

自身を満たせていない。

母親の場合も、心身ともに健康で、経済的に安定した暮らしをしたいという安全の欲求~集団に所属したり、仲間を得たり、家族や友人などから受け入れられたいという社会的欲求、他者から認められたい、評価されたいという心理的承認欲求をずっと求めウロウロする人生なっている可能性が高い、という法則が成り立ちます。

ですが、双方それには気が付いてないんですよ。

自身がどこの欲求を満たしていないかを自覚しない限り、この欲求をウロウロすることになります。よって、自己実現とはほど遠い人生になり、樹海の森状態。

これは、構造の話。

この構造ループは、気づきがない限りずっと続きますよ。

人と『欲』は切り離せないもの。

まず、人生生きやすくするためには、自分の欲求がどの段階にあるかの把握が大事。

これを知らないでいると、ずっと上下する人生になり、満たされるということとは無縁な人生になります。

そこに自己理解がでてくる。

だから、自己理解が大事なんです。

自己理解をするためには、課題の分離が必要なんです。

自己理解と自己実現の鍵は『課題の分離』です。

② 母親の期待がもたらす影響

年齢を重ねるにつれ、母親の期待に応えようとするあまり、自分の考えや感情を抑え込むことが多くなり、その結果、他者の期待に従った行動を選択しやすくなります。

このような状況が続くと、他人軸の形成が進み、自分を犠牲にする生き方が常態化。

もちろん、この常態化にも本人は気が付いていない可能性が高い。

③ 母親の自己肯定感と子どもへの影響

母親が自己肯定感に乏しい場合、その影響は子どもにも及びます。

母親が子供に自己肯定感を持たせようと躍起になるのはいいですけど、実はこのアプローチ間違っていて、先に自己肯定感を持つべきは母親です。

母親が肯定感を持っていれば、子どもは自然と自己肯定できます。

自己肯定感を持っていないと、無意識のうちに、母親が自己評価を低くする教育を施すことがあり、子どもはその態度を受け継ぎます。

植え込み方は、いろいろなんですよね。

その結果、子ども自身も自己肯定感が低下し、他者からの評価ばかりを気にするようになってしまう傾向が強まります。

どういうことかというと、自身の自己肯定感の低さを子どもの成績や実績で埋めようとする。

そういう思考回路での行為や振る舞いが、すべて子どもへ受け継がれるワケです。

価値観や比較、劣等感、慢心、思考にある限り態度に出ますから、それが子どもに『種』として植えられます。

そしてそれがすくすく育つ。

④ 母親の感情に対する敏感さ

子どもは特に幼少期に、母親の感情や機嫌に敏感になるんですよ。

不安定な感情を持つ母親に対して、子どもはその状況に合わせるために自己感情を犠牲にしがち。

母親の機嫌を優先する中で

『愛を得るためには相手に合わせるべきだ』

という認識が根付くことが、この傾向を助長していく。

自己感情を犠牲にするということは、他者の感情も犠牲にしようとする思考回路なので、他者を尊重することとは無縁。

人に対して、『相手は自分に合わせるべきだ』という認識になって行くことも十分あり得ますよね。

一見、自分軸が形成されているようにも見えますが、形成されない。

自分に合わせない相手に苛立ちを感じるようになるからです。

これが自分軸の罠、相手の行動を操作しようとする、他人軸の存在に気づきにくい。

これは母親との上下関係が及ぼしている結果であり、人との横繋がりを意識することができない。

常に上か下、という認識。

この影響は、他人軸をより一層強化、自分自身の感情を無視する思考パターンを生む原因になって行く。

⑤ 自己表現と対話の大切さ

母親とのコミュニケーションで、自由に自己表現できる環境は不可欠。

もし母親が、子どもの意見や感情を尊重しない場合、子どもは他者の価値観を重視し、自分の感情や価値観を押し込めることになりかねない。

一方で、母親が子どもの思いを理解し、受け入れることで、子どもは自己軸を形成しやすくなっていく。

これは、健全な人間関係を育み、子どもの成長を支える大きな要素。

誤解しないで欲しいのが、母親が我慢をする、ということではないんですよ。

母親も人間です。

間違いもあります。

よき母親であろうとする姿勢は、わたしは必要ないと思っています。

よき母親かどうかを決めるのは子どもでしょ。

ひとりの人間として、正直に子どもに向き合えば良いのではないかと思うんですよ。

正解かどうかは知らないけど。

だけど、一番身近であり、大切な人として。

子どもだから許してくれる、そうではなくて、ひとりの大切な人としての尊重が必要なんじゃないですかね。

だって、いくら血が繋がってるからって、何でも許されるかっていうと、血が繋がってることに一体、何の意味があるっていうの?

血縁ってのは、都合よく甘えるために与えらえたものじゃないでしょ。

子育てで他人軸になりやすい母親の4つのタイプ

子供が他者の目を気にしすぎるようになる背後には、母親の育て方やその特徴が深く影響しています。

ここでは、特に子育てにおいて他人軸に陥りやすい母親の4つのタイプを詳しく解説します。

- ネガティブで無関心な母親

- 愛情を条件付ける母親

- 過干渉な母親

- 感情的に不安定な母親

- まとめ

- つまり…

① ネガティブで無関心な母親

このタイプの母親は、往々にして子供に対して否定的な態度を見せたり、無関心であることが多いです。

このような家庭環境で育った子供は自己肯定感が形成されにくいので、母親に対する依存が強まる傾向がある。

否定的であり、無関心な態度というものが、子どもにとっては不安材料になり、子どもの自己肯定感を削ぐから。

その結果、周囲の反応に敏感になり、自分の感情を抑えることが習慣化。

自らの気持ちを表に出すことが難しくなり、他者に合わせることが日常化。

判断基準は他者なので、他者の求める自分になり、他者から承認されやすくなる。

この悪循環がさらに世間での振る舞いを狂わせる。

この人はこう、あの人はこう、そしてこの人はこれ、という接し方。

一見、コミュニケーションスキル上手な人だと思われるかもしれないけど、真逆だよね。

自分はどこ?

日常化は常態化していくので、そのうち自分がどういった感情を持っているのかに疎くなる。

周囲の反応に敏感になるということは、否定の反応があれば排除する働きが生じる。

もしくは、抑えることに限界がきた場合、その抑圧が他者への攻撃に変わることもある。

すべては法則の元成り立って、コミュニケーション悪化の意図を辿る図だ。

感情が攻撃になろうが、抑えることになろうが、共通して言えるのは母親への強い依存。

つまりは、母親なくしては生きて行くことができない、自立できない人生になる可能性が高い。

で、ずっと代替探す図じゃないかな。

② 愛情を条件付ける母親

条件付きで愛情を示す母親のもとでは、子供は

『特定の条件を満たさなければ愛されない』

という考えを抱くようになります。

たとえば、良い成績を収めた時だけに評価される体験が多いと、子供は他者の期待に応えようと自分を犠牲にする傾向が強くなり、物質的な形にある愛情表現しか学ばないという弊害が出ることになる。

このような環境では、自分を抑え、他者の期待に従うことが普通になってしまいます。

そしてそれは、抑圧となる。

その逆もしかりで、母親とは上下関係が成立しているので、条件さえ満たせば何でも許されるという人格形成がなされる危険性もあり、他者を従わせるようにもなってしまいます。

上下関係で露骨に態度を変え、下だと認定した相手を蔑むことで優越感を得る生き方は立派な他人軸です。

意識が従っている他者にあるでしょう?

立派な他人軸ですよ。

自分軸がある人は他者を従わせようとはしない、それで優越感なんて感じないから。主従に興味がない。

これは他人軸のカラクリ。

特に支配側は気が付きにくい。

支配側は常に母親。

一見、自分が支配しているように見えても、

母親に支配されている。

『自分軸』に見えるでしょ。

それが『他人軸』であることに気が付かない。

自分軸って大事だし、ここに気づく頭脳も大事だよね。

この上下関係は母と子で入れ替わることもある。

そして互いに機嫌を取りながら生活して行く、主従関係もあるでしょう。

それが依存。

そしてこれが共依存。

母子でなら成立しますが、依存しない他者とは成立しにくいので、コミュニケーション悪化の意図を辿るという世の法則が成り立ちます。

そして、この人格形成は依存者しか引き付けないという悲劇も招く。

依存しない他者とは縁が切れる。

これが目に見える世の法則であり、構造だ。

まぁ、AC(アダルトチルドレン)は、磁石みたいに引き合うから、難しいんだけどね。

自身の構造に自覚的でない限り、ほんとに難しいと思うわ。

そしてこれが引き寄せの法則、そして波長の法則、これらは宇宙の法則が働いておきた流れ。

すべてはイコール。

③ 過干渉な母親

過度に子供に干渉する母親は、子供の自立を妨げる要因となります。

子供の行動や選択に細かく介入しようとすることで、彼らは自分の意見や感情を表現できなくなる。

こういった環境下では、他者の期待に応えなければならないとの認識がさらに強まり、自分の考えは軽視。

そのため、親の意向に従うことが当然と捉えられ、自己主張ができなくなるんです。

そして、年齢が上がるにつれ、自立しなければならないのに、いつまでも自立できない状態が続く。

もっと言うなら母親側に『子どもを自立させるつもりがない』、このパターンが存在することもあります。

この場合は、子ども側に気づきが無い限り、一生この状態が続くでしょうね。

母親の人生を共に歩んで行くことになります。

どういうことかと言うと、人格は母親になります。

なので、母親の着ぐるみを着た自分になるということです。

道から逸れようものなら、強い引き戻しがあります。

母親は知ってるのよ。

無意識で。

子どもが許してくれることを、そして、どうしたら自分の元に来てくれるかを。

それはもう、赤子の手を捻るように簡単なことよ。

だって、自分が育ててきてますからね。

簡単でしょう。

実は、操作されてる。

④ 感情的に不安定な母親

情緒が不安定な母親のもとで育つ子供は、親の感情の波に影響を受けやすくなります。

母親が感情を適切に管理できない場合、子供は常に母親の機嫌を伺うようになり、周囲の反応に非常に敏感になる。

こんな風な育て方の影響を受けると、成長した後も他者の感情によって振り回されやすくなる。

どういった法則が成り立つかと言うと、育て方の影響は脳にも影響を及ぼすので、他者の感情も屈折して受け取るように育ちます。

脳の確証バイアスから取りたい情報だけを取り受け取る思考回路が出来上がり、その結果、他者と良いコミュニケーションを取ることが困難になる。

我田引水(がでんいんすい)。

例えば、こういうことです。

すごい過剰な束縛をしてくる彼氏がいたとします。

誰から見てもただの『バキ男』。

風声鶴唳(ふうせいかくれい)。

でも、彼女からはこう見える↓

おだいじに~お薬出しときまーす。

オレは操縦士さ。初めてなら今から連れて行こうか宇宙に~

DANGER鳴らせサイレン!君はターゲット!僕のターゲット!走れ

I CAN’T BABY DON’T STOP THIS

終わらせないで この未体験なサウンドを~FANTASTIC BABY(BIGBANG)

どこをどう見たんだよって言う。

バイアスどうなってんだよ。

ま、こういうターゲットはすぐ捕まるだろうね。

女子を参考にした、あくまでも例ですからね。

大驚失色(たいきょうしっしょく)。

見たいところだけ見るのはいいけどさ、そういうところだけを見て、ターゲットになって都合のいい恋愛する(される)から、飽きて束縛がなくなったときに、

前はもっと愛してくれたのに!!

なんてなる。

愛?馬〇じゃねーの?

される行動じゃなくて、人格見ないと。

また同じようなの探すことになる。

お互いに。

人は、もっと賢く深く見ないとねぇ。

自分を知っとかないといけないんだって。

なぜ執着するのか?執着を求めるのか?

そこを好きになると、やがて風化する一時的保証になる。

この稚拙で簡単なロジックよ。

例えば

わたしは束縛する人に惹かれるところがある。

それに心地よさは感じるけれど、それは幼少期の「放置 × 条件つき承認」が影響している。

ただ、束縛を愛情だと錯覚するのだけは止めよう。

それは”愛”ではなくて、”依存”だ。

やがて風化するただの行動。

その自覚は相手にあるのだろうか。

相手の人格の見極めが要る。

この人といたら、自分が自分でいれるのだろうか。

人としての対話ができる可能性があるのだろうか。

ここまで思えれば自己理解と自己一致成立と言えるんじゃないですかね。

とても冷静でしょ。

冷静になれないなら、なれないことを相手に伝えればいんじゃない?

何にせよ、自分がどういう人かっていう理解は必要だよ。

相手に伝えられないじゃない。

伝えたいことを伝えないと、関係性も築けないでしょう?

無知って大変で厄介。

自分も見ない恋愛、お疲れさま。

そんな状態で相手が見れるワケがない。

そんなんで大事にできるわけがないのよね。

全ては必然。

述べてきた母親のタイプは、子供の自己肯定感を損ね、他人軸での思考や行動が根付く一因になる。

つまり、

母親の劣等性を引き継いで生きることになるという悲劇が起こる。

母親の着ぐるみを着た、自分の出来上がり。

すごく生きづらくなる。

なぜ生きづらくなるかと言うと、中身は自分だから。

中身の自分と葛藤が起こるんですよ。

中身の自分がどういう人格か、探すの大変よ。

教えてもらえることがあれば奇跡に近い。

葛藤ならまだまし。そのうち悩まなくなり、生きづらさだけが残るのがセオリーになる。

これが子育てのカラクリ。

子どもは、何が正しくて、何が間違っているなんて、正解なく生きているから。

『これは良い、これはいけない』

を学べる対象はいつも身近にいる親。

親が正しいといえば、それが『世の中全体の正しさ』だと理解する。

もし、親が大いに間違っていたとしても、それが間違っていることを判断できないのが子ども。

母親の考え方、価値観を子どもは素直に受け止めるからこそ、結果的に子どもの性格が親に、特に一番身近にいる母親に似ることになる。

気づければ幸いじゃない?

そして母親はこの自覚が必要だよね。

育て方が子供に与える影響を理解することは、自己の行動や思考を見直す機会にもつながる。

例に出したような母親の影響を受け続けると、生きやすい人生を生きるために必要な『課題の分離』はとても難しくなるよ。

課題の分離とは、自己実現、自己理解の鍵となる考え方で、これができないということは、人生翻弄される確率がかなり高くなるということです。

他人軸を手放す2つの実践方法

他人軸を手放して自分自身の軸で生きるためには、具体的なアクションが必要でもある。

以下に、実践しやすい2つの方法を紹介してみます。

- 自分の感情を表現する

- 自分に問いかける

① 自分の感情を表現する

まずはじめに、自分の感情を言葉にすることが大切。

認識する。

多くの人々が他人軸に流されるのは、自分の中に思考を閉じ込めてしまうため。

心の中だけで考えていると、ネガティブな感情が強まるばかりか、他者の評価に過剰に反応しがちになり、自分はいなくなる。

そのため、自分の感情をしっかりと認識して、言葉にして表現することが必要。

例えば、自分の感じていることをぬいぐるみに話すのも良い方法。

心の奥底に抱いている不安や希望を口にすることで、感情の整理が進み、少しずつ自分軸を取り戻す手助けになってくれるかもしれない。

この行動は単なる気晴らし以上のもので、自分の内面と真摯に向き合うための大切な一歩ではある。

ぬいぐるみじゃなくてもいいんですって。

気を付けたいのは、これを母親本人に投げかける行為。

課題の分離ができない状態で、これはやっちゃダメ。

できるようになったら、してみる価値はあるかもしれないけど、できない状態では無意味になる。

口論にしか、ならないよ。

理解されたい、理解して欲しい、変わって欲しい、受けれ入れて欲しい。

先に母親を受け入れるために、自分が先に変わる必要がある。

アプローチできるのは、自分だけだ。

② 自分に問いかける

次のステップは、自分自身を主語にして問いかけること。

これは、私しょっちゅうしてる。

例えば、『私は本当に何をしたいのか?』と自問自答してみる。

しかも常に、日常的にずっと。

このプロセスでは、他者の期待や評価を脇に置いて、自分自身の欲望やニーズに焦点を当てることが重要。

他者の意見に振り回されることなく、自分の選択をすることで、真の自分に気づくことができるから。

かなり有効的な方法なので、是非試してみて。

周りの価値観や常識に影響されずに、

『こうすべき』

『しなければならない』

という考えを手放し、純粋に

『私は何を望んでいるのか?』

を問い続けてみる。

この自問自答の過程を通じて、自分の軸をよりしっかりと構築することができる。

具体的なアプローチとして、自分が本当に望むことをリストアップし、目に見える形で確認するのも非常に効果的。

これで自分の感情や希望がより明確になるため、他人軸から自分軸へと移行するための支えになる。

まとめ

他者の期待に応え続け、自分を押し殺して生きてきた人──きっと、少なくないはず。

けれど、『他人軸』からの脱却は、簡単なことじゃない。

多くの場合、人は“自分が他人軸で生きている”ことにさえ、気づいていないのだから。

だからこそ、気づくことこそが、最初の一歩。

この記事では、『他人軸』がどのように母親との関係性から形成されるか、そしてそれをどう克服するかについて、わたし自身の体験をもとに具体的な実践方法を紹介してみました。

『自分の感情を表現すること』や

『自問自答を重ねること』によって、

自分軸は少しずつ育っていく。

そして、その過程で“本当の自分”が姿を現し始める。

でも、この変化は一朝一夕には起きない。

わたし自身、立て直すときは、人と話すことすらできなくなった。

何もしてなくても、涙がこぼれる日々。

涙が出てたのはひと月くらいでしょうかね。

記憶が薄い。

もっとあったかもしんない。

怖くて、会話ができなかった。

必要最低限しか、しなかった。

社会に存在している感覚すら薄れていた。

皆から避難されている気分になった。

辛くて仕方がなかった。

まるで、生まれたての仔牛のように──立ち上がろうとしても、足が震えて動かない。

そんな雰囲気。

なぜか?

わたしの場合、心の折れ方が深かったから。

ゲシュタルト崩壊。

もちろん、立ち直る時間は人それぞれ。

信頼できる人がそばにいるかどうかでも、全然違うと思う。

けれど確かに言えるのは──継続して、丁寧に自分と向き合い続ければ、必ず自己理解の道は開かれていくということ。

これは、わたしが実感してきた“人生の法則”。

自分の人生を生きることに意味がある。

コメント