マズローの欲求階層理論において、『尊重の欲求』は自己実現の直前の段階に位置しています。

この欲求を正しく満たすためには、健全な自己評価と他者からの承認が、バランスよく得られる必要がある。

この記事では、尊重の欲求の重要性と、それを適切に満たすためのポイントをまとめてみました。

自己尊重を高める具体的な方法や、承認欲求との違いなども解説しています。

尊重の欲求とは?マズローが本当に伝えたかったこと

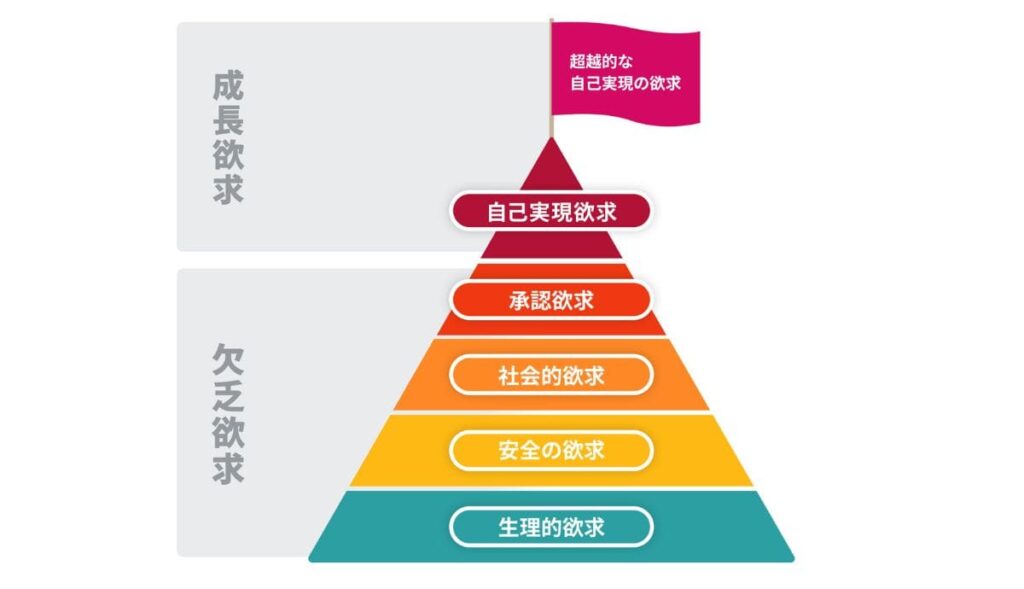

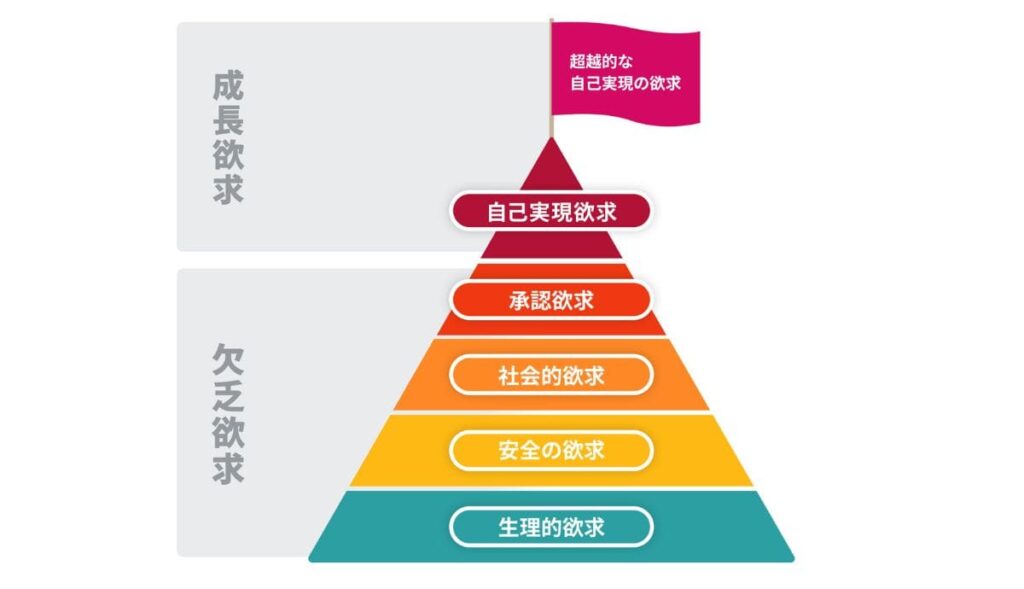

人々の心理を深く理解するために、アブラハム・マズローが打ち立てた『欲求階層説』、その中でも特に注目すべきなのが『尊重の欲求』。

この欲求は、他者からの承認を求めるだけでなく、自分自身を大切にし、自らの価値を正しく認識することを意味しています。

- 尊重の欲求の概要

- 健全な自己評価の重要性

- 他者からの承認とその影響

①尊重の欲求の概要

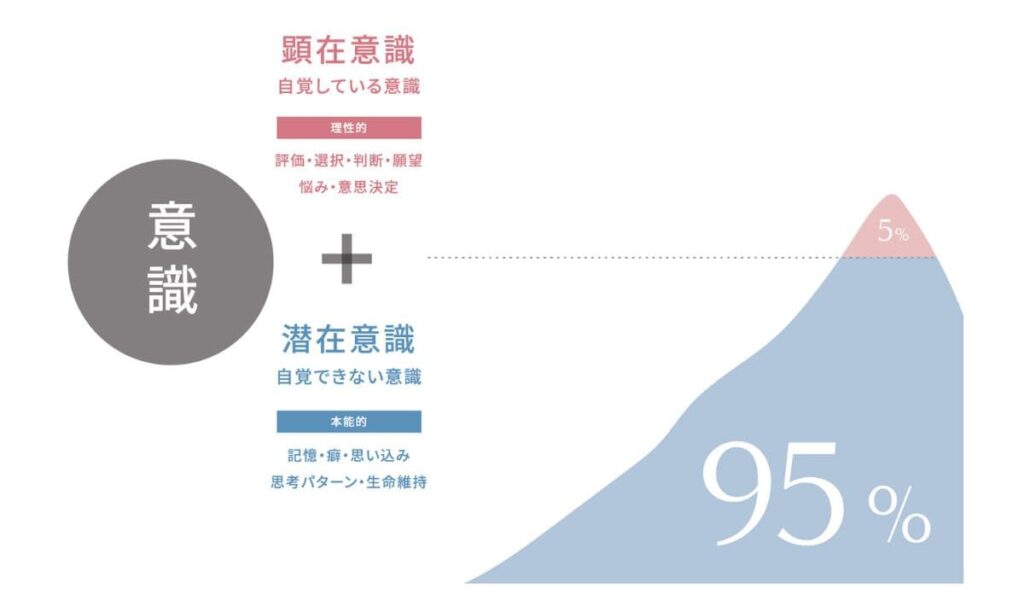

マズローの理論において、尊重の欲求は欲求階層の第四段階に位置し、主に以下の二つの側面から構成されています。

- 自己に対する高い評価

自分自身に対するポジティブな認識は、他者からの評価以上に重要。自身の成果や能力を適切に理解することで、自己評価が向上し、深い尊重の感情を得ることができるようになります。 - 他者からの承認

他者から得る評価や承認も、尊重の欲求を満たす重要な要素。それは、自分の価値を他の人に認識してもらうことで、客観的な自分を知ることもでき、自己肯定感が強化されることもあるからです。

ここで重要なのは、自己承認の方が重要で、他者承認は結果であるということです。

他者承認に向かって、他者承認だけを得るために行動するということは、外にある大義に向かうということ。その先に自己実現はありません。

どういうことかと言うと、人には誰しも『認められたい』という願望があります。

他者からの承認を得るために頑張るのは、特段悪いことではありませんが、その頑張る対象のものが、自分が心から望む『やりたい』と思うことかどうか?は問わないといけないということです。

自分が心から望む『やりたい』と思える何かをやり通したその先に『自己実現』があるんです。

そのことを忘れてはいけない。

例えば親から、

あなた、医者になりなさい。

じゃぁ、外科医になる!

じゃなくて、自分が本当に医者になりたいかどうかは問わないといけない。

じゃ、聞くけど、裁縫やDIYは得意なの?

いえ、不器用です。

自分を見極めないで外科医になれば、、

わたし、失敗しかしないので。

こんな外科医になる可能性すらある。

患者さんにとって手術は一度きりであることを、外科医が忘れる。悲劇です。

裁縫やDIY関係ないかもしれないけど、一理あるでしょう?

企業に就職することでも、起業でも何でもいい。心からやりたいと思えることを実行できるその行動が自己承認になって行きます。

そして、その先にあるのが他者承認、それを通してさらに自己肯定感が強化されて行きます。

この法則を忘れないでください。

②健全な自己評価の重要性

尊重の欲求を健全に満たすためには、自己評価が非常に重要な役割を果たします。

- 安定した根拠を持つ自己評価

他者からの評価が不確実で変わりやすい場合、自己評価も不安定になりがちです。信頼できる基準に基づく自己評価が、真の尊重を実現するための鍵となります。 - 内面的な素質の評価

外的な成果だけでなく、性格や人間性を理解することも重要です。たとえば、自分の特性を知ることで、より深い自己理解につながります。

一番わかりやすいのは、評価される対象を親→先生→友人→同僚→上司、という風にコロコロと変えていく行為。

年齢によって、関わる人は変わりますよね。例えば先生なんて、学生生活だけでお世話になる存在です。

そこが会社になると、今度は評価される対象が同僚や上司になってくる。

では、自分軸はどこにあるのでしょうか?

常に他人の評価が基準な自分の人生、いったい誰の人生を歩んでいるのでしょうか?そこは自身に問わなければならない。

安定した根拠を持つ自己評価を得たいのであれば、あなたが信頼できる人1人で十分。

自分の特性を知りたいのであれば、常に自分に向き合う必要がある。

そのときには、日々遭遇する色々な出来事による『課題の分離』を心がけるといいと思います。

自己実現と自己理解の鍵は、『課題の分離』にかかっていると言っても過言ではありません。

③他者からの承認とその影響

盲目的に他者の評価を求めるだけでは、真の自己評価にはつながりません。

他者からの承認は自己評価を強化するものでもあり、自己理解を深めるものでもあります。必要な評価を受けることで、客観的な自分を知ることができ、良い評価は自己肯定感を強化します。

マズローが伝えたかったのは、尊重の欲求が自己評価と他者の評価のバランスを必要とするものであるということです。自己評価の在り方が、自己実現への重要な道を築いて行きます。

他者からの評価は、求めるよりも、なくて当然、あれば幸い、これくらいの認識でいた方が楽。

なくて当然だと思っていたら、あるとうれしいですよね。あって当然だと思うから、無いと焦りが生じ、自己実現から遠ざかる。だって、ずっと尊重の欲求を求めることになりますから。これは必然、世の法則。

『承認欲求』と『尊重の欲求』の意外な違いを解説

『承認欲求』と『尊重の欲求』は、マズローの五段階欲求で混同されています。

翻訳されて出版される際に、『尊重』が『承認』として翻訳されたのが原因だとも言われている。

実際には本質的に異なる部分があり、ここでは、それぞれの概念とその違いを詳しく見てみようと思います。

- 承認欲求とは?

- 尊重の欲求とは?

- 具体的な違い

①承認欲求とは?

承認欲求は、他人からの評価や認識を求める強い欲望を指します。

この心理は特に人間関係において顕著であり、他者に好意的な印象を与えたいという気持ちから生まれます。

この欲求が満たされると、私たちは自己肯定感や安定感を得ることができるようになっている。

主な特徴

- 他者からの評価や称賛を重視する傾向

- グループ内での承認を重んじる

- 社会的なつながりの中で生じる感情

②尊重の欲求とは?

対照的に、尊重の欲求は自己の価値を理解し、認められたいという心理的なニーズです。

これは自己評価や自己尊重に基づき、自身を大切に思う感情から生まれます。尊重の欲求は他者の評価に加えて、自分自身の成長や内面的な理解に深く関わっています。

主な特徴

- 自分の能力や成果に対する適切な評価を求める

- 自己認識が非常に重要である

- 他者の評価も影響を与えるが、自己価値感は自己の内面からの成長に根ざす

③具体的な違い

承認欲求と尊重の欲求の間には明白な違いがあります。

以下にその具体的な相違点を整理してみました。

依存の強さ

- 承認欲求は他人に対する高い依存が見られ、他者からの評価が低いと自己評価も一緒に低下しやすい。

- 尊重の欲求は自己評価によって支えられ、自己尊重を強化することで他者の評価に左右されにくいです。

評価の対象

- 承認欲求は他者の視点に大きく依存しているため、時に一時的な感情に左右されやすいです。

- 尊重の欲求は自己の内的基準に基づき、持続的な自己の成長を促進します。

満たし方

- 承認欲求は外部からの評価や賛辞によって満たされることが一般的です。

- 尊重の欲求は自らの達成や能力を基に満たすことが理想的です。

このように、承認欲求と尊重の欲求は互いに関連しながらも異なる側面を持ち合わせています。違いを理解しておくことに意味があります。

健全な自己尊重を育むための3つのポイント

自己尊重を育むことは、尊重の欲求を満たすために不可欠。ここでは、健全な自己尊重を育てるための三つのポイントを紹介します。

- 自分を理解する

- 健全な目標設定

- 自己肯定感を育む習慣

①自分を理解する

まず、自分自身を深く理解することが重要。自分の強みや弱み、価値観や興味を明確にすることで、自尊心を高める基盤が築かれます。自己理解を深めるための具体的なステップは以下の通りです。

- 日記・ブログの有効性: 日々の出来事や感情を書き留めることで、自分が何に価値を置いているのか、何を感情的に反応するのかを可視化することができます。

- フィードバックを求める: 信頼できる友人や家族からの意見を聞くことで、自分では気づかない一面を発見できます。

- 内省の時間を設ける: 定期的に自分自身について考える時間を持つことで、自己評価を見直し、更新することが可能です。

特に、内省の時間を設けるですが、これには、前述したようにアドラー流『課題の分離』が有効です。自己理解がないと、自己実現はできません。

自己理解できていると思っている、無知の弊害もあるので、これには注意が必要です。

②健全な目標設定

自己尊重を育てるためには、達成可能で具体的な目標を設定することが効果的です。目標を持つことで、自己成長を実感し、自信を高めることができます。

- 小さな達成感を大切に: 小さな目標を設定し、それを達成することで自信をつけることが重要です。達成感は自己尊重感を高めます。

例えば、大きな目標をゴールに設定したときに、小さな通過点になる課題があるはずです。

読書でも何でもいい、知識の穴埋めでもいいし、スケジューリングでもいい。とにかく行動することが大事だから。

その小さな行動を目標に設定するといいです。その目標は、大きな目標を達成するための『小さな行動を継続できた』という実績だけでもいいんですよ。

継続こそが達成の鍵でもあるから。

継続できないということは、自分に負けたということになるから、自分に勝ち続けないといけない。

発明家トーマス・エジソンは視点を変え、継続することの重要性を示した一人。

彼は電球の発明に至るまで、千回以上の失敗を経験しましたが、これを『成功しない方法を1,000通り発見しただけだ』と失敗を恐れないで挑戦し続けることの大切さを示しました。

失敗を学びの機会とし、それを成長の糧に変えることで数々の革新的な発明を生み出しています。

これを『エジソンだからできたんだ』と捉えるのか、『自分にもできる』と捉えるのか、それはあなた次第。

ちなみにわたしは、著者の斎藤一人さんに対して、彼の考え方は『彼だからできた』と判断しています。彼の著書はすばらしく、共感を生むところはあるけれど、彼だからできた手法であり、万人には向かない。だから私には、私のやり方がある、そう思ってツイてないときには『ついてない』と平気で言う選択をしましたし、無理にポジティブ変換するのを止めました。

だから、彼の出している『ツイてるシール』は私には必要ない。

彼とは生まれた環境が違い、生きてきた道が違う。私は弱い。だから私は、弱いわたしに寄り沿う選択をしたまでの話。

それがこのブログです。どうやって頑張るか、努力するかはその人次第だから。

③自己肯定感を育む習慣

自己肯定感を高めることは、健全な自己尊重の鍵です。

日常生活の中で自己肯定感を育むための習慣を取り入れていくといいです。

- ポジティブな自己対話: 自分自身に対して優しい言葉をかける習慣を持つことで、自己評価を向上させます。『私は頑張っている』といった肯定的な言葉を自分にかけるようにします。

- 感謝を考えてみる: 自分の良い面や、日常の中で感謝できることを見つけることで、自己評価が自然と上がります。

- 趣味や楽しみを持つ: 自分が楽しめる活動を持つことで、充実感や満足感を得られ、自己尊重につながります。アートやスポーツ、音楽など、自分が興味を持てることに時間を使いましょう。

わたしはよくするんですが、何か成し遂げることができたら『わたしはすごい、わたしは偉い』とすぐに自分に伝えます。

小さなことでいいんですよ。

例えば、郵便局に行く用事、買い物、子どもの習い事の送迎、仕事、色々なマルチタスクがあったとして、それを計画通りに時間通りに実行することができたとします。

夜9時全部完了!!!

めちゃくちゃ褒めます。

あれだけのマルチタスクをこーんなに的確に裁いた私はとても秀逸、とても偉い。

こんな風に。

まず自分に感謝。マルチタスクをガンバってくれてありがとう。他じゃ無理、あなただからできた。ありがとう。あなたが昨日ガンバってくれたから、今朝コーヒーをゆっくり飲むことができる。ありがとう。

こう自分に言うんです。これでいいんですよ。

これらのポイントを実践することで、自己尊重が増し、結果的に他者への尊重感も自然と育まれることになって行きます。自己尊重なしに、他者尊重はできませんから。

自分が楽しめる活動は、自身が楽しめる仕事に関連することでもいいですし、スケボーでもジェイボードでも資格取得でも、興味のあるもののマスターだとか、何でもいいです。

尊重の欲求が満たされないときに起こる心理的影響

尊重の欲求が満たされない場合、私たちの心や行動には様々な影響が現れます。

これは、自己評価の低下や対人関係の摩擦など、心理的な側面に大きな影響を及ぼします。以下では、満たされないことによって引き起こされる具体的な影響について見ていきます。

- 自己評価の低下

- 対人関係の摩擦

- 精神的健康への影響

- まとめておきたい影響

①自己評価の低下

尊重の欲求が満たされない状況では、自己評価が次第に低くなる傾向があります。これは、他者からの承認を得られないため、自分への信頼や自信が揺らぐからです。

特に次のような状況が見られます。

- ネガティブな自己トークの増加: 自分自身に対して否定的な言葉を使うことが多くなり、精神的な負担が増します。自慢話も自己トークに含まれます。

- 他人との比較意識: 自分を他人と比較しがちになり、その結果、劣等感が強まります。

『できない』、『したくない』、『何でこんなことしなくちゃいけないの』こういうトーク全て含まれますね。

過度な自慢話も、自尊心がないから生まれます。

自信が無いから、他者から認めて欲しいだけです。だから、他者承認が入る、単純です。

他者承認が入るということは、意識が他人にあるわけですから、必然と比較が出てきます。そこで出るのがマウントでしょうね。

すべては法則の元成り立ちます。

人をこういう風に読み解いていくと、過度にイライラもしなくなるんですよ。

あー、自己評価低い人みーっけた。

もしくは、

滑稽。

これくらいでしょうね。

②対人関係の摩擦

尊重の欲求が満たされないことで、他者との関係も悪化しがちです。これは以下のような形で現れます。

- コミュニケーションの減少: 自信を失うことで、他者とのコミュニケーションを避けるようになり、孤立感が増すことがあります。

- 感情的な反応: 小さなことに敏感になり、他者からの軽い言葉や行動に過剰反応してしまうことがあります。

要するにどちらもコミュニケーションの悪化です。

減少なら個人で留まるからまだマシかもしれません。感情的な反応になってくると、周りは巻き込まれます。

だって、小さなことに敏感になるから過剰に怒ります。

もっと掘っていくと、怒りは第二次感情なので、第一次感情である悲しみまで自身が到達できればいいんですが、なかなか到達できないですね。心理学的な知識が無いと無理。

周りが先に、相手の悲しみに到達できたとしたら、そっと見守る以外ありません。

本人以外、解決は無理だから。

そこでまた出てくるのが次元の説明になる。

アドラーの課題の分離が必要にもなる。

課題の分離は、相手を信じることで成り立ちます。自分が過度に関与しなくても、相手が自分で解決できる能力を持っていることを理解することが大切で、課題の分離をしている人は↓以下がよく理解できています。

- 信頼をもって見守る:相手が課題に取り組む姿を見守り、その成長を信じる。これが、冷たさではなく、温かい支えとなることを知っています。

- 適切な距離感:相手と良好な関係を築くためには、適度な距離を置くことも重要なことを知っています。この距離感が、真の信頼関係を生む土台となることを理解しています。

過度に関与しなくても、相手は自分で解決できる能力があることを理解していても、拗れることがある。依存が見られると、大体拗れます。

ここでですが、こうなってくると、ジレンマが生じてしまうので、わたしは次元というものを参考にするようにしています。

課題の分離は難易度が高い人には高い。依存度が高いと理解ができない。

生きていると色々な出来事に遭遇し、人には感情があるから、そこに意識を取られる。そのときに必要になってくるのが課題の分離。これが上手にできないと、他人の問題や感情に支配されることになる。

だから、5次元を保つのって難しかったりするんですよ。

そこからどうなるか?というと、3次元→2次元→1次元に落ちることがある。3以下は磁石のように引きが強いので、落ちるのは容易いですし、感情に支配されるという特徴があります。妬み・嫉みの世界だから。よって、揉めやすい。次元が一度落ちると、なかなか上がるのが難しい。そして、5次元と思っているのに、1、2次元であるという次元の勘違い現象もよく起こることです。

大体次元説明で言うなら、こんな感じかな?と思います↓

| 5次元(一番生きやすい) | 全体を把握するときに視点が追加されて、異なるパラレルワールドも見えるので、リスク回避が容易 |

| 4次元 | 全体を把握することで本質を見極められる、ある程度リスク回避もできる |

| 3次元 | 考えることはできる、全体把握は無理、妬み・嫉みがある |

| 2次元 | 自分の意志はあるけど、言われたことしかできない、妬み・嫉みがある |

| 1次元 | 自分の意志がない、何も決めることができない、言われたことしかできない、妬み・嫉みがある |

自分の意志がない状態にも気づいてないという状態の人もいます。そして、妬み・嫉みのレベルは下に行くほど強くなると思ってください。つまりは悩みが増えるうえに、自身で解決もできないという世の法則が成り立ちます。

難しいのは、この把握ができているか?できていないか?の把握、でしょうね。自分の意志と思っているものが他者の意志である、こういうことは、よくありますよ。自分で決めている(つもり)、つもり人もいますね。決定基準は自分じゃなくて、自分の周りの反応オンリー。

例えば、周りがグッ〇の財布を持ってるから、(欲しくもないのに)わたしも買おうかな、どう思う?みたいな思考は1次元ですね。自分の意志がない、何も決めることができない。

欲しいなら買えよ。

上手に課題の分離をして、感情に支配されず、まっすぐに道を進む。これが5次元以外の人には難しく感じられることがある。

次元が違うと、言っていることがわからなくなるんですよ。素直に聞き入れることができなくなるし、自分で決めるという認識が薄い、もしくは無いです。聞いて決める習慣がある。

ここの相違に気が付くことができるのも5次元だけです。

これは宇宙の法則(スピリチュアル)とも言う。もちろん異議は認めますが、合ってると思う、というか合ってる。

しかし、課題の分離を意識することで、不用意に悩むことがなくなるので、人生を楽しむことができるようになります。

基本的には、次元が違うと思ったら、和解をしようとせずに、そっと見守る方針、もしくは離れる選択をした方が人生上手く行きやすいと思います。相容れることがないから。

できることと言えば、自分が感じた感情、課題の分離をして得た自分の感情を相手に伝える選択くらいじゃないですかね。それをするかどうかは、もちろん自分次第。それ以外のことをしようとしているのなら、あなたは5次元ではありません。課題の分離ができていない証拠。

③精神的健康への影響

長期間にわたって尊重の欲求が満たされない場合、精神的な健康にも影響が現れることがあります。このような影響は以下のように分けられます。

- ストレスや不安感の増加: 自分を尊重されていないと感じることで、持続的なストレスや不安感が生じることがあります。

- うつ症状の可能性: 尊厳や自己評価が低くなると、うつ病のリスクが高まることもあるため注意が必要です。

④まとめておきたい影響

尊重の欲求が満たされないことによる影響は多岐にわたりますが、心理的な影響は非常に深刻であることが分かります。以下は、特に注意しておくべき影響の要点です。

- 自己評価の低下

- 対人関係の摩擦

- 精神的健康への影響(ストレス、不安、うつ症状など)

このような影響を理解し、尊重の欲求を満たすための意識を持つことが、心の健康を保つために重要です。

日本人が陥りやすい!尊重の欲求の誤った満たし方

日本の文化的背景によって形成された特有の価値観は、『遠慮』や『謙遜』が重視されるため、正しい自己評価が難しくなることがあります。ここでは、日本人がよく直面する尊重の欲求の誤った満たし方について詳しく見ていきます。

- 自分を犠牲にすることで他者を尊重する

- 偽りの謙遜

- 他者の評価を過度に気にする

- 自己評価の低さ

- 結果的な人間関係の悪化

①自分を犠牲にすることで他者を尊重する

日本の文化では、『他者を優先すること』が美徳とされ、自分を犠牲にする姿勢が根付いていますよね。

その結果、自己のニーズや感情を無視し、他人の期待に応えようとする傾向が強まってしまう。

このような行動が自己尊重を損ない、長期的に見ると『尊重の欲求』を満たすのが難しくなります。

優先するのはいいけれど、自分の感情を犠牲にしてはいけないんです。

だからと言って、例えばですけど、お年寄りに席をゆずる美徳があるとするなら、それはいいんですよ。そこで、自分の感情を優先して、座りたいから座る、これはただの愚か者です。

そこの美徳は素敵なんですよ。そういう日本独特の美徳は大切にしないといけない。

けれど、本当は自分で選びたいものがあるのに、友人に合わせて同じものを選ぶとか。いわゆる同調と強調の勘違いとでもいいましょうか。

協調は良い行いだと思いますが、日本の文化では時に同調を求めれることが多い。

自分の感情が置き去りになっていないかの意識は大事だと思います。

②偽りの謙遜

日本では、自分の成功やスキルを控えめに語ることが良しとされていますが、これが『偽りの謙遜』につながることがある。

謙遜って、他人をうやまって自分については控えめな態度をとることを言うんです。他人、うやまってますか?

ちなみに、うやまうとは、相手を尊んで礼をつくす。尊敬することを言います。

これが謙遜だというのに、偽りの謙遜に気づかない人がいる。

具体例

- 達成したことを、周囲の目を気にして過小評価する。

一見、美徳なんじゃない?とも思えますよね。

すごいですよねー。

いえいえ、そんなことはないですよ。私なんてまだまだです。大したことないですから。

そんなことあるだろ。私なんて?『なんて』って何?

『ありがとうございます、頑張ったんですよ。』で良くない?っていう、、。

これは、周囲の人を気遣って『謙遜』していると思いこんでいる、とんでもない傲慢者でしょう?

謙遜でもなんでもない、周囲を蔑んでいる人と同じ行為です。気遣いだと思っていることの愚かさに気づいていない。

どこが気遣いなんだよ。

だって、目の前の人が、人の成功を妬み、嫉む人々だと認めている行為ですからね。

つまりは、自分を下げているのにすら気づいていない人という法則が成り立ちます。

偽りの謙遜なんて、するもんじゃないです。

③他者の評価を過度に気にする

他人からの承認や評価を過剰に求めることは、過剰な承認欲求のひとつであり、『尊重の欲求』の誤った満たし方の一環です。

このような依存的な姿勢が生じると、真に重要なことを忘れてしまい、認めて欲しい、認めて欲しいという思考でいるので、自由な発想や行動が抑圧されることが懸念されます。要するに外にある大義に向かってしまっている状態。

④自己評価の低さ

『尊重の欲求』を正しく満たすためには、高い自己評価が求められますが、自らを厳しく評価しすぎる傾向があります。この状態では、他者の評価に頼りすぎることで内面的な成長を妨げ、結果的に他者への尊重が難しくなります。

注意点

- 自己への厳しさが、他者への優しさと結びつかないことを意識する必要があります。

- 健康的な自己評価を育てなければ、築くべき人間関係が困難になるリスクがあります。

自分が気づかない制限をかけている人に見受けられる行動のひとつです。

例えば、親からの抑圧などですね。これに気がづかないで親の大義に向かって日々精進している人。

例えば、親から、

あなた、弁護士になりなさい。

こう言われて、自分自身でも弁護士を目指しはするものの、深層心理では弁護士なんてクソ興味もない(けど、興味ないことにすら気づいていない)。こういう状態の人は、他人に厳しくなります。

自身の抑圧を他人に向けるからです。

こうあるべきだ!!!

いい迷惑です。

だって、他人の問題は他人の問題であり、あなたとは全く関係がないですからね。放置しておけば良い話であって、けど、抑圧があるから関わりに行くんですよね。

弁護士に成りたいかどうか、自分に問えよって言う、そして適正見極めろよって言う、ベキ論言ってる時点でどうなのかと思いますよ。弁護士って多角的視点、必要でしょ?

弁護士、向いてねーよ。

そしてコミュニケーションが悪化する。

言わんこっちゃない、これは世の法則ですね。

こういう状態でも課題の分離は大事になってきます。

⑤結果的な人間関係の悪化

誤った自己評価を続けていると、自己尊重が損なわれ、他者との関係は確実に悪化します。自己評価が低いと、他者との信頼関係を形成することが難しくなり、尊重の欠如したコミュニケーションに陥りやすくなる。

尊重の欲求を健全に満たすためには、まず自己理解が大切です。無理に他者を優先するのではなく、自分を大切にする意識が、真の尊重の欲求を実現する第一歩。

まとめ

日本人が陥りがちな尊重の欲求を誤って満たす行動パターンには注意が必要です。

自己を過度に抑え込み、他者を優先しすぎることの弊害に気づいた方がいい。そして、謙遜という名の慢心にも気づいた方がいい。

尊重の欲求を充たすには、まず自分自身を正しく理解し、適切に評価する姿勢が何より大切。

自分を大切にする意識を持つことが、他者を尊重する基盤になります。

自身を大切にできない人が、他者を大切にできるはずは無いんですよ。自身を満たす方法を知らない人が、どうやって他人を満たせますか?方法を知らないのに。

まずは自分が満たないと。自分を大切にしないと。

自分はやりたくないのにやってるのに!

やると決めたのは誰ですか?あなたですよね。

やりたくないのにやっている、と思っているから、他責が生じ人を責めたくなってくる。自分のために、そこに気づいてあげた方がいいですよね。その行為が自身を尊重できるようになる第一歩になる。

コメント